Letzte Aktualisierung am 31. Dezember 2021.

Dezember 2021: Blackout-Gefahr: wenn Windräder vereisen

Ende Dezember fielen in Österreich Windräder mit einer Leistung von 7 Donaukraftwerken überraschend wegen Vereisung aus. Ein Blackout ließ sich nur knapp vermeiden. Jetzt gibt es ein neues Prognosetool für derlei Ereignisse.

Unser Stromnetz ist einerseits sehr stabil und andererseits auch sehr verwundbar. Produktion und Stromverbrauch müssen sich nämlich fast zu 100 % die Waage halten, sonst bricht das Netz zusammen. Erst Ende letzten Jahres waren wir in Gefahr, dass alles finster wird, weil nämlich ganz plötzlich ein paar 100 Windräder vereisten, so Kurt Mehlsack vom Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid APG.

Wenn das im kleinen Rahmen irgendwo passiert, ein Windrad oder ein paar Windräder irgendwo ausfallen, dann ist es durch die Regelleistung auszugleichen. Das bedeutet, dass man kleinere Abweichungen ohne Weiteres ausgleichen kann. Aber wenn natürlich Windräder im großen Stil großflächig aneisen, großflächig kann bedeuten, wir hatten Ende 2020 das in einem Ausmaß von rund eineinhalb Gigawatt. Das ist in etwa der Verbrauch von ganz Wien. Das ist in etwa sieben Großkraftwerke entlang der Donau. Das ist eigentlich 3/4 der ganzen Leistung von allen Donau-Kraftwerken, die plötzlich überraschend ausfallen. Und das stellt natürlich tatsächlich die Regelung vor eine riesengroße Herausforderung.

In solchen Fällen wird normalerweise Regelenergie zugekauft, die nur dazu dient, das Netz mit seiner Frequenz von rund 50 Hz zu stabilisieren und ein Blackout zu vermeiden. Aber auf einen Schlag den Wegfall im Ausmaß von sieben Donau-Kraftwerken zu verkraften, ist nicht mehr ganz einfach.

Und dieses Loch muss schnell gestopft werden. Jetzt vorn Regelkraftwerke an, die stehen aber in der Regel vielleicht im Westen Österreichs, sind sehr häufig Pumpspeicherkraftwerke, die dann anfahren. Und das bedeutet, dass jetzt Energie eigentlich dort, wo heute Windkraftanlagen vor allem installiert sind, nämlich im Osten Österreichs. Dort fällt diese Leistung aus, wird aber gedeckt durch Kraftwerke, die im Westen Österreichs stehen. Das heißt, das verursacht auch noch zusätzlich einen Leistungsverlust, einen Stromfluss von Westen nach Osten belastet damit auch Leitungen mehr.

Bei der Vereisung der Windräder im Dezember wurden die in Österreich verfügbaren Reserven restlos ausgereizt. Die Probleme könnten allerdings in absehbarer Zeit größer werden. Es ist ja der Windkraft Ausbau weiterhin im Gange. Also wenn wir, ich sage mal bis 2030 womöglich bis zu 7,5 Gigawatt Windkraftanlagen installiert haben. Wenn man kurz überlegt, dass dann 50 % der Anlagen gleichzeitig ausfallen, wäre das ein ungleich schwerwiegendes Problem.

Abhilfe schafft nun ein neues Prognosewerkzeug für Windrad Verweisungen, das die APG zusammen mit Meteo Surf entwickelt hat, einer Tochter der Austro Control. Das Team um Lukas Strauß hat Daten aus einem österreichweiten Messnetz für das Flugwetter für Windräder adaptiert.

Das ist ein Messnetz über ganz Österreich. Das umfasst Sichtweite, Sensoren, das umfasst Wolken, Höhenmesser, insbesondere und damit ist man jetzt in der Lage, dieses Problem zu monitoren. Und mit dieser Verknüpfung hin zum Thema Stromnetz ist es eben möglich, das auch für Stromnetz zu leisten. Und damit haben wir es geschafft, in Echtzeit, das heißt also im Viertelstundentakt, zu überwachen für APG, was sich da an den Rotorblättern tut und rechtzeitig zu sagen, jetzt kommt es vor allem zu großflächiger Vereisung, die dann eben den großen Impact im österreichischen Stromnetz hat.

Dazu mussten Millionen von Daten von Standort bis Geländedaten der Windräder etwa mit Wolken Daten zusammengeführt werden. Das Modell auf Basis maschinellen Lernens kann momentan für rund 600 Windräder Vereisung vorhersagen.

Wir sehen uns jetzt gerade nur ein kleines, relativ kleines Zeitfenster von 3 bis 6 Stunden maximal an, das hat damit zu tun, dass genau in diesem Bereich bereits möglich ist, dass APG reagiert, also regelt Reserve abruft schon im Vorhinein.

Man möchte das so langfristig wie möglich vorhersagen und auch wenn es das alles schon gegeben hat, aber da die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit der Prognose spielt da noch einmal eine viel größere Rolle. Und das ist durchaus ein Novum.

Zwischenfall 15.09.21: Fire at Key U.K. Power Unit Knocks Out France Link Until October

A fire has broken out at a key electricity converter station where power from two cables connecting France to the U.K. comes to shore.

The large fire will take several hours to put out, according to Kent Fire and Rescue Service. Flows on the 2,000 megawatt IFA-1 cable halted just after midnight, according to National Grid Plc data.

The outage, which the U.K.’s grid manager said will last until at least Oct. 13, couldn’t come at a worse time with supplies already short and prices at record highs. Britain is a net importer of power, with France its biggest supplier via two cables that run across the English Channel.

National Grid sounded an early warning in July that the buffer of power capacity would be smaller this year. In one scenario they modelled — with one interconnector knocked out and high demand — margins would be the tightest in years. “With margins already tight for this winter,” the outage will “tighten those margins further, resulting in higher U.K. power prices,”

A lack of wind in the U.K. is boosting demand for gas, and also pushing up power prices. Quelle: www.bloomberg.com

Zwischenfall 11.09.21: Ausfall HGÜ Belgien-Großbritannien

Around 17:30 CEST today, the Nemo BE-UK Inter Connector to the UK tripped (~ 1.000 MW -> GB 49,71 Hz!). Cable capacity came back around 2230h. As the flow is usually direction UK from BE, the BE system currently carries a massive excess power, whereas the UK side must feel it the other way around… The UK power market reached unprecedented high levels earlier this week, lifting up BE prices as well (although implicitly). Must be quite a heavy nut to crack for them… There are some things in life you cannot foresee… . Nemo goes offline for maintenance next week.

NEMO Trip with ROCOF almost reaching 0.1Hz/s in GB. Big effect in BE driving the system long and sending prices to -€274/MWh. A limited effect in GB as the system was already quite long.

Zwischenfall am 24. Juli 2021, 16:36 Uhr (MEZ; 14:36 UTC)

Netzaufsplittung zwischen Spanien und Frankreich im ENTSO-E Verbundnetz

Stand der Erkenntnisse: 20.08.21 Uhr

ENTSO-E (2021-07-24): On Saturday, 24 July 2021, due to a major incident originated in France, France and Spain were disconnected at 16:36 CEST and were brought back into normal operation by the responsible TSOs of Spain and France at 17:09 CEST.

Investigation and verification are currently ongoing on whether the forest fire along the line route was the root cause of the event.

During the disturbance, the frequency deviation of the large part of the Continental Europe was kept within a narrow margin between 49.96 and 50.07 Hz, whereas in the Iberian Peninsula the deviation was more substantial and involved further emergency measures according to the predefined plans. The load and customers which were disconnected in the Iberian Peninsula after 16:36 CEST, were again connected and re-supplied after 17:09 CEST.

Durch die Trennung der Iberische Halbinsel von der Synchronzone Zentraleuropas (ENTSO-E RG CE) fehlten ~2.500 MW Stromimporte aus Frankreich. In Spanien sank die Frequenz auf bis zu 48,6 Hz, wodurch ein automatisierter großflächiger Lastabwurf (gem. ENTSO-E RG CE: Emergency Operations) ab 49,00 Hz ausgelöst wurde. Mehreren hunderttausend Kundenanlagen wurden stromlos geschalten (Spanien ~2.350 MW, Portugal ~1.000 MW), um einen Kollaps zu verhindern.

Outage of French-Spanish Interconnection on 24 July 2021 – Update 20.08.21: On 24 July 2021 at 16:36 CET, due to a major incident in France, the transmission systems of Portugal and Spain, together with a small part of the French transmission system, were disconnected from the synchronous area Continental Europe. Subject to further investigation, the cause of the event is presumed to have been a forest fire in the vicinity of the transmission lines.

Just before the incident, Spain was importing 2500 MW from France. Directly after the incident, a surplus of energy resulted in a frequency increase to 50.06 Hz and no further consequences in the large North-East area of Continental Europe. In the disconnected South-West area, which included the Iberian Peninsula and a part of the Pyrénées Orientales Region in France, a deficit of energy resulted in a frequency decrease to 48.65 Hz, triggering the activation of the following countermeasures:

- The low frequency load shedding scheme in Spain led to the disconnection of 1995 MW hydro pumps and automatic shedding of approximately 3068 MW of load corresponding to the first and second stages of the scheme;

- The low frequency load shedding scheme in Portugal led to the disconnection of 310 MW hydro pumps, 430 MW of interruptible industrial consumers (activated when frequency decreases below 49,2 Hz) and automatic shedding of 650 MW of load corresponding to the first and second stages of the scheme;

- The automatic shedding of around 100 MW of load in France. The countermeasures quickly stabilized the frequency in the South-East area close to 50 Hz and allowed for a fast resynchronization just 37 minutes after the initial event. The frequency in the two disconnected areas is shown in Figure 2.

The investigations conducted so far, have yielded the following sequence of events:

- At 16:32 the 400 kV line Baixas Gaudières 2 in the vicinity of the forest fire tripped ((1) in Figure 3 below). After this, there were neither overloads in the grid, nor voltage or frequency problems, but the (N-1) security criteria were no longer fulfilled. To recover the (N-1) security, the national control centres of the French transmission system operator (TSO), RTE, and the Spanish TSO, REE, jointly decided to immediately reduce the import to Spain by 1200 MW.

- At 16:35, just before this import reduction could be implemented, the second 400 kV line Baixas Gaudière 1 also in the vicinity of the forest fire tripped ((2) in Figure 3 below). Both trips thus resulted in a (N-2) incident and the interruption of power flow between France and Spain on the east part of the interconnection.

- At 16:36, due to an overload caused by the loss of the two Baixas Gaudière lines, the 400 kV line Argia Cantegrit tripped ((3) in Figure 3 below), followed almost immediately by trippings of the 225 kV line Pragnères Biescas (4), the 225 kV line Argia Arkale (5) and eventually the 400 kV line Argia Hernani (6). These additional trippings resulted in the disconnection of the Iberian Peninsula and a part of the French transmission system in the Pyrénées Orientales Region from the remaining part of the synchronous area of Continental Europe.

The presumed cause of the event is a forest fire which started following a heat wave and hot temperatures in the region. A forest fire generates air pollution through smoke and a large concentration of thin particles. This reduces the insulating capacity and degrades the electric properties of the air, which in turn can cause short circuit failures and line trippings.

Figure 1 – Map of Continental Europe showing the two disconnected areas during the incident on 24 July 2021; Quelle: ENTSO-E

Figure 2 – Frequency in Continental Europe during the event on 24 July 2021

Figure 3 – Sequence of events at the beginning of the incident on 24 July 2021

After the disconnection, REE and RTE undertook a number of coordinated measures, resulting in the resynchronization of the whole synchronous area Continental Europe at 17:09, only 37 minutes after the incident. The disconnected load and consumers were fully re-supplied one hour after the incident in Portugal and around 18:38 in Spain.

The automatic response from the system defense and protection schemes, most notably automatic load shedding in close collaboration with the responsible Distribution System Operators in affected countries, was followed by coordinated actions of the TSOs ensuring quick restoration to normal operation. ENTSO-E issued the first press release on the day of the incident and presented initial facts and figures to the European Commission and the Electricity Coordination Group which is composed of representatives of Member States on 26 July.

28.03.22: Final report on the power system separation of Iberia from Continental Europe on 24 July 2021

The incident revealed that the limits of stable system operation can be reached, even if all security evaluations are executed correctly and timely. With the increase in distributed generation connected to the grid to achieve the de-carbonisation of the energy system, non-compliance with the technical requirements of the binding EU network codes may generate uncontrollable and unmanageable breaches of the security of the electricity system.

Auswirkungen auf die Netzfrequenz

Frequenz in Kernsystem (ENTSO-E RG CE; 49.96 und 50.07 Hz); Quelle: netzfrequenzinfodienst.de

Frequenz in Mitteleuropa (49.96 und 50.07 Hz); Quelle: netzfrequenz.info

Netzfrequenzeinbruch auf 48,66 Hertz auf der Iberischen Halbinsel; Quelle: gridradar.net

Lastflussänderung zwischen Frankreich und Spanien; Quelle: gridradar.net

Erste Beurteilung

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Vorfall glimpflich verlaufen. Durch die Abtrennung eines Randnetzes (Iberische Halbinsel), kam es zu einem steilen Frequenzanstieg von rund 100 mHz auf 50,07 Hz im restlichen System, welche aber innerhalb der Grenzen des Normalbetriebes (49,80 und 50,20 Hz) blieb. In Spanien sank die Frequenz jedoch auf bis zu 48,6 Hz, wodurch ein automatisierter großflächiger Lastabwurf (gem. ENTSO-E RG CE: Emergency Operations / Network Code Emergency & Restoration (NC ER) (NC ER)) ab 49,00 Hz ausgelöst wurde. Mehreren hunderttausend Kundenanlagen waren stromlos, um einen Kollaps zu verhindern.

Diese Störung konnte rasch behoben werden. Den europäischen Übertragungsnetzbetreibern gebührt daher ein großes Dankeschön! 🙏

Trotzdem handelt es sich um die zweite Netzauftrennung im Jahr 2021 (der fünften insgesamt):

- 28. September 2003. Netzauftrennung in der Schweiz und dadurch Blackout in Italien

- 04. November 2006, Netzauftrennung quer über Europa, 3 Netzinseln

- 31. März 2015, Netzauftrennung zur Türkei und in Folge Blackout in der Türkei

- 08. Jänner 2021, Netzauftrennung am Balkan

- 24.07.2021, Netzauftrennung zur Iberischen Halbinsel

Das sollte uns an die klare Aussage der europäischen Netzbetreiber von 2015 erinnern:

ENTSO-E Abschlussbericht zum Blackout in der Türkei

“A large electric power system is the most complex existing man-made machine. Although the common expectation of the public in the economically advanced countries is that the electric supply should never be interrupted, there is, unfortunately, no collapse-free power system.”

Analysen & Berichte

Gunnar Kaestle, Clausthal-Zellerfeld

Auf der REE-Webseite kann man sich die verschiedenen Erzeugungslastgänge anschauen. Wesentlich sind Wasserkraft (Hidráulica), Windkraft (Eólica) und Sonnenkraft (Solar fotovoltaica). Wenn man sich die Kategorien einzeln betrachtet, erkennt man z.B. wie die Wasserkraft beim Übergang in den Inselnetzmodus um rund 2,4 GW zulegte.

Bedenkenswert ist aber, dass beim Wind in den 10 min zwischen 16:30 und 16:40 rund 600 MW und bei der Photovoltaik ca 1,3 GW an Leistung ausfielen. Das erinnert an die alten Abschaltgrenzen bei Unterfrequenz für Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, die in Deutschland per Systemstabilititätsverordnung korrigiert wurden. Neben dem 50,2 Hz Problem (Niederspannung) wurden damals auch die Fehler der alten BDEW-Mittelspannungsrichtlinie korrigiert, d.h. die 49,5 Hz Abschaltgrenze (vgl.: Dispersed Generation Impact on CE Region Security, ENTSO-E SPD REPORT, 11-12-2014 Table 1: Frequency disconnection thresholds and installed capacity at risk after Italian and German retrofit (MW) & Table 3: Installed capacity at risk and resulting infeed limit at above 49.0 Hz).

Offenbar gibt es europaweit noch einige Altlasten. Während des System Splits von November 2006 (sog. Emslandstörung) musste im westlichen Teilnetz deutlich mehr Lastabwurf durchgeführt werden, als nur zur Kompensation der Importverluste von ca. 10 GW über die Risskante. Damals sind zusätzlich gut 10 GW dezentrale Erzeugungsleistung verloren gegangen, weil sich bei Unterfrequenz vor allem Windkraftanlagen und andere DEA vom Netz trennten. Während der Großstörung am 24. Juli 2021 gingen bei einer Systemlast auf der Iberischen Halbinsel von geschätzt 35 GW somit etwa 2,5 GW Importe plus 2 GW Erzeugungsleistung verloren, was den relativen Aufwand erhöhte, das Defizit auszugleichen.

In Spanien war beim System Split der Importausfall das Wesentliche, als die Verbindungsleitungen getrennt wurden. Am letzten Wochenende ist nur deswegen wenig passiert, weil das Netz zwischen ES und FR so schlecht ausgebaut ist und deswegen von Anfang an nur eine begrenzte Leistung übertragen wurde, die dann weggefallen ist. Beim Italien Blackout 2003 wurden zur Off-Peak Zeit 6,5 GW importiert, und das hat das italienische System stärker unter Stress gesetzt. Zusätzlich waren in Italien noch viele dezentrale Erzeugungsanlagen bei Unterfrequenz ausgestiegen, sodass trotz massivem Lastabwurf, der die Frequenz erst mal gefangen hat, die Systembilanz Stück für Stück abgeschmiert ist. Das war ein Tod auf Raten, der zweieinhalb Minute gedauert hat. Das ist in Spanien nicht passiert, vielleicht auch, weil man mittlerweile stärker drauf achtet, dass EZA Unterfrequenzen eine längere Zeit lang aushalten sollen.

Analyse Gridradar

Quelle: gridradar.net (Stand 26.07. 12:00 Uhr)

An unserer Messstation in Lleida (nördl. Spanien) sank die Netzfrequenz auf bemerkenswerte 48,66 Hz, in Malaga (südl. Spanien) sank die Frequenz auf 48,99 Hz ab – immerhin ein Frequenzunterschied von ca. 39 mHz! Der Abstand zur Nennfrequenz von 50 Hz betrug also ca. 1,4 Hz.

Bei Auftreten von starken negativen Frequenzabweichungen, wie im hiesigen Fall, herrscht ein massiver Leistungsunterschuss in dem betroffenen Netzabschnitt vor. Nachdem sich Erzeugung und Verbrauch für eine stabile Frequenzhaltung die Waage halten müssen, bleibt in solchen Fällen nur noch ein automatisierter Lastabwurf um die Frequenz wieder in die Nähe des Sollbereichs zu bringen. Ein Lastabwurf kommt also einer Art Adrenalinspritze für das System gleich – dies verhindert ein weiteres Absinken der Netzfrequenz und somit möglicherweise einem Blackout aufgrund von Unterfrequenz. Denn sollte die Netzfrequenz zu schnell, zu weit sinken, trennen sich ab einer gewissen Schwelle die Kraftwerke vom Netz, als Folge dann Stromausfall!

Die Zusammenschaltung der Iberischen Halbinsel mit dem restlichen UCTE Netz erfolgte trotz einer beträchtlichen Frequenzdifferenz von ca. 220 mHz Differenz! Im Nachgang zu der Zusammenschaltung kommt es zu erheblichen Leistungs- und Frequenzpendelungen.

Ausgehend von der Faustformel 1 GW Erzeugungsabweichung erzeugt eine Frequenzabweichung von ca. 50 mHz, im Falle der vorgenannten Frequenzabweichung von über 220 mHz zwischen den beiden Netzabschnitten muss eine Ausgleichsleistung von ca. 4 GW geflossen sein, dies könnte die nachfolgenden Schwingungen nach der Zusammenschaltung erklären. Auch würde dies den kurzzeitigen starken Abfall der Frequenz bei unserem südfranzösischen Messgerät in Aignan erklären.

Presseberichte

An electrical failure causes a blackout in several areas of Spain and Portugal

A failure in a high voltage line in France left hundreds of thousands of homes in Spain and Portugal without electricity this Saturday, where the supply has already been restored.

“An incident with a seaplane has generated a problem in the French very high voltage network causing the temporary disconnection of the peninsula from the rest of Europe,” explained Red Eléctrica de España through Twitter.

The company added that “the problem has already been solved, with the interconnection and the affected power supply being replaced” in Spain, after the failure that occurred in a “very high voltage 400,000 volt” line.

At the same time, the emergency services also echoed the blackout, which was one of the largest of this type in recent years in the country.

The power cuts lasted around 45 minutes, during which time many homes in Spain were left without electricity, mainly in the regions of Madrid, Catalonia, Andalusia, which are the most populated in the country, Aragon, Navarra, the Basque Country, and Castile. and León, Extremadura and Murcia.

Civil Protection of Catalonia (northeast) assured that the cut came to affect some 640,000 clients in this region, who later recovered the service.

Quelle: marketresearchtelecast.com

Wie ist es möglich, dass ein französisches Wasserflugzeug hinter dem Stromausfall im Süden von Alicante steckt?

Quelle: www.elespanol.com (Übersetzung)

Ursache dieses Stromausfalls ist ein Brand nahe dem französischen Ort Moux im Südosten Frankreichs, in der Nähe von Perpignan, der die vorübergehende Unterbrechung der Stromlieferung von Frankreich an die Iberische Halbinsel verursacht hat. Ein Löschflugzeug wurde dorthin geschickt, um das Feuer zu löschen, hatte aber das Pech, dass es bei einer seiner Abwürfe eine große Wassermasse auf ein 400.000-Volt-Hochspannungsnetz herabregnen ließ, das dadurch vollständig ausfiel.

Wegen Waldbrand in Frankreich: Hunderttausende Menschen in Südwesteuropa waren ohne Strom

Quelle: srf.ch

- In Spanien und Frankreich hatten am Samstagabend bis zu einer Million Menschen keinen Strom mehr.

- Laut Medienberichten hat wohl ein Löschflugzeug bei einem Einsatz in Südfrankreich mehrere wichtige Hochspannungsleitungen beschädigt, die Spanien mit Energie versorgen.

- Wie der französische Netzbetreiber mitteilte, löste ein Waldbrand im Südwestfrankreich die Ausfälle in Frankreich, Spanien und auch Portugal aus. Es habe bei einer Hochspannungsleitung eine Störung gegeben. Allein in Frankreich seien im Südwesten über 100’000 Haushalte betroffen gewesen.

- Nach rund einer Stunde konnte der Strom wieder eingeschaltet werden.

Folgewirkungen

- Der große Stromausfall in Spanien zwang Arcelor, die Produktion in Asturien einzustellen: Der Stromausfall des multinationalen Konzerns dauerte nur wenige Sekunden, aber es dauerte mehrere Stunden, bis alle Werkstätten ihren normalen Betrieb wiederaufgenommen hatten. Das Erste und Dringendste war die Inbetriebnahme der beiden Hochöfen in Veriña und der neuen Koksbatterien in Gijón, um weitere Schäden zu vermeiden. Personalquellen gaben an, dass es einige Werkstätten gab, wie zum Beispiel das Stahlwerk Avilés, die nach dem Stillstand etwas länger brauchten, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Einige Stunden nach dem Blackout versicherte REE, dass zum Zeitpunkt der Trennung mit Frankreich (MW) 2.500 Megawatt aus dem europäischen Netz importiert wurden. „Das Ungleichgewicht zwischen Energieeinspeisung und -verbrauch bewirkt die Aktivierung der automatischen Schutzabschaltung des Verbrauchs (sogenannter Lastabwurf), um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten

- Viele Kassen waren stundenlang komplett ausgefallen, sodass die Kundinnen und Kunden am Samstagnachmittag in den Geschäften nicht bezahlen konnten.

- Der Vorfall verursachte auch eine Störung an der Stromverbindung mit Marokko, sagte Red Eléctrica.

- In Portugal kam es auch zu einigen Stromausfällen bei Wasserkraftwerken, Industriekunden und „mehreren Verbrauchern“ im nationalen Netz, so GRT Ren in einer Erklärung.

- Diese Aktion verhinderte schwerwiegendere Folgen, die (…) zu einem totalen Blackout des Stromsystems hätten führen können.

- Obwohl zunächst berichtet wurde, dass mehr als eine Million Nutzer von dem Vorfall betroffen waren, erlitten am Samstagnachmittag etwas mehr als zwei Millionen Verbraucher einen Stromausfall.

Zwischenfall am 17. Mai 2021, 16:34 Uhr (MEZ; 14:34 UTC)

Steiler Frequenzabfall bis auf 49,84 Hz

Stand der Erkenntnisse: 18.05.21 – 20:45 Uhr

Die Netzfrequenz konnte durch die hervorragende Arbeit der Netzbetreiber binnen 20 Minuten wieder stabilisiert werden.

Ausfall einer Sammelschiene in Polen

Ausfall im Kraftwerk Bełchatów: 10 von 11 Blöcken wurden abgeschaltet. Damit fehlten rund 3.500 MW. Ein derart schwerwiegender Fehler ist in der Geschichte des Kraftwerks Bełchatów noch nie aufgetreten. Bełchatów produziert rund 20 Prozent des polnischen Bedarfs. Quelle: www.rp.pl

Die gestrige Abschaltung der Einheiten im Kraftwerk Bełchatów war nicht auf einen Ausfall des Kraftwerks zurückzuführen. Nach dem Ausfall der Schaltstation der Polskie Sieci Energetyczne in Rogowiec, wenige Kilometer vom Kraftwerk entfernt, schalten sich die Einheiten automatisch aus – wie sie sollten. Dank der implementierten Krisenverfahren und der Professionalität der Mitarbeiter von PGE GiEK konnten die Einheiten des Kraftwerks Bełchatów schnell wieder in Betrieb genommen werden. Derzeit arbeitet das Kraftwerk Bełchatów mit einer Kapazität, die der vom Betreiber des Übertragungsnetzes gemeldeten Nachfrage entspricht.

– Der Neustart der Produktionseinheiten war eine große technologische Herausforderung, aber unsere besten Spezialisten haben es geschafft, die Abschalteinheiten so wiederherzustellen, dass sie sehr schnell funktionieren. Die ersten Blöcke wurden wenige Stunden nach dem Ausfall gestartet . Es ist erwähnenswert, dass die gestrige Abschaltung von 10 Aggregaten kein Ausfall eines Geräts oder einer Installation im Kraftwerk Bełchatów war. Es war das Ergebnis einer Beschädigung der Vermittlungsstelle von Polskie Sieci Elektroenergetyczne – sagt Wioletta Czemiel-Grzybowska, Präsidentin von PGE GiEK .

Derzeit wird nach Überprüfung der Wasserversorgungssysteme das letzte von 10 Aggregaten gestartet, die nach dem gestrigen PSE-Ausfall im Notfall abgeschaltet wurden. Um Um 20.00 Uhr ist die Synchronisation der letzten Einheit mit dem National Power System (KSE) geplant.

Neben dem Kraftwerk Bełchatów besitzt PGE GiEK 4 Kraftwerke, deren Einheiten voll ausgelastet sind. Als besondere Unterstützung für das System erwies sich das Turów-Kraftwerk, in dem kürzlich ein modernes 496-MW-Kraftwerk in Betrieb genommen wurde.

Darüber hinaus wurde das System von Pumpspeicherkraftwerken der PGE-Gruppe unterstützt.

Die PGE Group wird Polskie Sieci Elektroenergetyczne auffordern, die Verluste und Kosten zu decken, die durch den Ausfall der PSE-Vermittlungsstelle in Rogowiec entstehen.

Quelle: pgegiek.pl

Kommentar

Siehe auch den Vorfall im Juni 2020 bzw. die Analyse von Gridradar „Frequenzabfall im Mai 2021“

.

ACER and ENTSO-E investigate the incident in the Polish power system on 17 May 2021

ACER and national regulators join ENTSO-E’s Expert Panel investigating the incident which led to the loss of around 3,300 MW of generation capacity

Schwerer Zwischenfall am 8. Jänner 2021, 14:04 Uhr (MEZ; 13:04 UTC)

Frequenzabfall unterschreitet erste Abschaltgrenze von 49,8 Hz

Stand der Erkenntnisse: 27.01.21 – 20:15 Uhr (der ENTSO-E-Zwischenbericht vom 26.02.21 ist hier noch nicht vollständig ausgewertet worden.)

Abschluss-/Untersuchungsbericht (15.07.21)

Wichtigste Randbemerkung aus dem Untersuchungsbericht zum Blackout in der Türkei 2015:

“A large electric power system is the most complex existing man-made machine. Although the common expectation of the public in the economically advanced countries is that the electric supply should never be interrupted, there is, unfortunately, no collapse-free power system.”

ENTSO-E: Final report on the separation of the Continental Europe power system on 8 January 2021

- Swift TSO coordination mitigated the incident – no major impact on consumers’ energy supply

- Ensuring security of electricity supply at European level is essential to Europe’s energy transition

After the incident which on 8 January separated the Continental Europe synchronous area in two for one hour, and in accordance with the System Operation Guideline and the Incident Classification Scale Methodology , an expert panel composed of representatives of the affected transmission system operators (TSOs), ENTSO-E, regional security coordinators (RSCs), national regulators and ACER, was set up on 4 March 2021 to carry out an investigation. Today, after several months of intensive and close collaboration of all parties involved, the expert panel issues its final report which yields a comprehensive analytical overview of the incident – the causes and the consequences – and proposes 22 recommendations to prevent and mitigate the consequences of similar events in the future.

Swift TSO coordination mitigated the incident – no major impact on consumers’ energy supply

The expert panel’s analysis has shown that the separation of the Continental European power system in two asynchronous areas led to significant frequency deviations in both areas. The impacts of the separation were visible in both areas through voltage and power oscillations. Primarily, due to the fast and coordinated activation of stabilising measures, such as the activation of frequency reserves, the contractually agreed interruption of industrial consumers, and the support from other synchronous areas, frequency degradation was automatically stabilised.

Further manual measures then brought the frequencies in the two areas back to the nominal value of 50 Hz soon after the incident, so that the resynchronisation could take place over a duration of about one hour after the separation. In that time span, only a very small number of private and industrial loads could not be supplied, meaning that, overall, the incident had no major impact on the security of supply of European consumers.

In general, the incident was handled in a better and more efficient manner than the split in November 2006, which is also due to the lessons learned from that system separation and the consequent development of the binding legal framework at the EU level. The ENTSO-E Awareness System (EAS), which allows European TSOs to exchange information in real-time and which was introduced right after the 2006 event, allowed the TSOs to be aware of the overall system states. Coordinated measures of the TSO’s electricity defence plans were activated quickly, which also allowed for the fast resynchronisation of the two asynchronous areas.

Ensuring security of electricity supply at European level is essential to Europe’s energy transition

The incident on 8 January revealed no issue in relation to generation adequacy or high shares of renewables having an impact. The in-depth analysis has shown that the large pan-European electric power flows and the low stability margins in the system played a crucial role in the incident, which reveals an illuminating view on future power system conditions in Europe.

With the ongoing energy transition, large and long-ranging power flows on the pan-European level will further increase in size and occurrence. In this regard, power system operation must become sufficiently resilient to cope with unexpected disturbances and faults to guarantee unchanged high security of supply of European customers. Therefore, highly accurate security calculations and a continued commitment by the Member States for their TSOs to cooperate at regional and European levels to guarantee reliable energy supply is essential. This will help each jurisdiction to cope with sudden changes, drawing on stability contributors when needed. Grid resilience and maintaining security of supply together is an enabler of Europe’s clean energy transition.

The expert panel makes 22 recommendations for further assessments and corresponding implementation. These cover topics such as operational security calculations, frequency analysis and support, as well as TSOs’ communication and coordination. The panel calls for ENTSO-E/TSOs and ACER/national regulators to follow up on the implementation of these recommendations to prevent and mitigate the consequences of similar incidents in the future.

Related links:

Offene Fragen von Franz Hein

Bei der erst (raschen) Durchsicht ist Franz Hein folgendes aufgefallen (rot: Auffälligkeit, blau: Anmerkungen Franz Hein, grün: Anmerkungen eines zusätzlichen Experten):

This yielded a market-driven power flow from the south-east to the north-west of approx. 3,4 GW.

Nach meinem Kenntnisstand kann das bestehende System nur einen Leistungshub von 3 GW ausregeln (und das als Gesamtsystem). Sobald eine Netztrennung auftritt, wird auch die Momentanreserve aufgeteilt. Das führt zu einer weiteren Schwächung. Es hätte demnach ein solcher marktgetriebener Leistungsfluss nicht geduldet werden dürfen.

HOPS modelled two busbars as one node, thereby neglecting the busbar coupler in the delivered individual grid models (IGM).

Hier ist ein gravierender Fehler bei der Abbildung der Wirklichkeit in das Berechnungsmodell aufgetreten und nicht erkannt worden.

Es ist durchaus so, dass in der Lastflussberechnung sei es in der Prognose oder im Echtzeitbetrieb noch punktuell mit der Vereinfachung von nur einer Sammelschiene für eine Schaltanlage, wenn die Sammelschienen gekoppelt werden, noch gerechnet wird. Allerdings wird mindestens im Echtzeitbetrieb vorwiegend mit der aktuellen Topologie also zwei Knoten und Kupplung gerechnet. Die aktuellen Berechnungsprogramme lassen das durchaus modelltechnisch als auch rechenzeittechnisch zu! Aber, eben noch nicht überall und Murphy hat nur darauf gewartet! Nach diesem Störfall wird das wohl jetzt mit mehr Nachdruck bereinigt werden. In Ernestinovo hatten das die Kollegen so ca. Anfang Februar schon umgesetzt gehabt.

Before the system separation, the flow over the separation line totalled 5,800 MW.

Zum Leistungsfluss siehe oben. Hier hätte im Vorfeld eingeschritten werden müssen. Auch Dulden kann schuldig machen.

Die eigentlich dynamische Schwachstelle wurde erst durch dieses Ereignis aufgedeckt. Dazu sind folgende Dinge zu sagen:

1) NTC-Grenzen sind eben nicht unbedingt deckungsgleich mit an den Grenzen verlaufenden Engpässen

2) die dynamische Grenze war diesmal ziemlich nahe oder sogar gleich mit der thermischen (n-1) Grenze

3) die entsprechenden Hausaufgaben sind einigermaßen in den einzelnen Empfehlungen verpackt

The first is related to critical transmission system corridors: the stability margin has to be assessed in operational planning and real-time operations. Furthermore, operators have to be trained in the field of dynamic stability.

Bisher wurde möglicherweise der dynamischen Stabilität nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. In „meinem“ Prozessleitsystem in Wendlingen – konzipiert in 1973 – war noch kein Werkzeug für die Untersuchung der dynamischen Stabilität vorgesehen und wurde weder im Projekt und auch nicht nachträglich noch hinzugefügt. State Estimation und Netzsicherheitsrechnungen setzten auf den eingeschwungenen Zustand des 50 Hz-Wechselstromnetzes auf. Es wurde also „nur“ die statische Stabilität und da die (n-1)-Regel beachtet. Letztere aber bei den Betriebmitteln sehr konsequent und bei den einspeisenden Kraftwerken wurde der Ausfall mindestens der zwei „größten“ Blöcke simuliert.

Auch einige Jahre später sind wir mit der online oder Prognose – Stabilitätsberechnung noch nicht dort, wo wir eigentlich schon sein könnten. Allerdings sind die machbaren Lösungen auch nicht ganz trivial, da wie es immer mit vereinfachten Modellen zu tun haben die gepflegt werden müssen und nicht immer alle dynamischen Herausforderungen und Phänomene ohne Weiteres auf einmal nachbilden können. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir von nur ca. 20 Jahren damit begonnen hatten erst einfache Lastfußmodelle auszutauschen, in der Zwischenzeit sind auch die Kurzschlussmodelle dazu gekommen und wir liefern sogar dynamische Modell für Dritte auch schon seit einigen Jahren. Dieses Ereignis wird uns wohl auch an diesem Punkt ein Stück weiter bringen! Die aktuellen Codices schreiben das sogar vor, es ist aber bitte dabei zu beachten, dass immer Aufwand und Nutzen eine große Rolle spielen und nach unser Lesart die erweiterte dynamische Modellierung immer da zwingend angewandt werden sollte, wo die dynamischen Probleme vor den thermischen zu erwarten sind!

The second recommendation proposes that due to the future decrease of conventional power generation sources and a corresponding reduction of the system inertia, mitigation measures have to be identified (recommendation R-13; details are set out in Chapter 2.3).

Das ist entschieden zu wenig. Mir scheint, dass die Bedeutung der Momnentareserve als instantan reagierender Systembestandteil immer noch nicht in ihrer Tragweite erkannt worden ist. Ggf. vertraut man gegenwärtig noch zu sehr darauf, dass die Leistungselektronik zusammen mit Batteriespeichern schnell genug eingreifen kann. Dass das aber „nur“ eine Hilfestellung für die Primärregelleistung ist, scheint bisher nicht erkannt worden zu sein. Eine ausreichende Momentanreserve ist weiterhin nötig. Sie kann auch in reinen Schwungmassenspeichern stecken. Es müssen keine Generatoren in konventionellen Kraftwerken mehr sein. Synchronmaschinen würden ausreichen und nur die sehr geringen Verlustleistungen solcher leerlaufenden Maschinen wären zu decken (Lager- und Luftreibung, ohmsche Verluste in den Wicklungen, Ummagnetisierungsverluste in den Blechen).

Ein weiterer Bericht befindet sich in Bearbeitung, der sich dieser Problematik vertieft zuwendet. Die aktuelle Formulierung im Bericht sollte andeuten, dass wir natürlich nicht alle schlafen und nur wie das Kaninchen auf die Schlange schauen. Aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber ist es gar nicht so einfach dabei weitgehend technologieneutral zu bleiben da wir die heutige noch mehr oder weniger kostenfreie Trägheit demnächst auf dem Markt vom der Brieftasche des Endkunden werden einkaufen müssen. Nur als Beispiel die heutige Trägheit kommt z.B. bei den thermischen Kraftwerken zum großen Teil aus den Turbinen, die bei dieser Technologie durch sogenannte fly weels – also Schwungräder im Vakuum etc. ersetzt werden müssen. Insgesamt werden wir uns über viele verschiedene Lösungen die Köpfe zerbrechen müssen und alle zuverlässigen und preislich attraktive entscheiden müssen. Natürlich braucht es auch eine zeitliche Staffelung der Reserven. Bez. Verluste nur rein Beispiel – Phasenschieberbetrieb einer 100 MW – Maschine (Pumpspeicherkraftwerk) liegen bei 3-4 MW, also kein Pappenstiel!

No recommendations have been derived in regard to market aspects before and after the incident.

Aber ist nicht der marktgetrieben Leistungsfluss von 3,4 GW bereits außerhalb des beherrschbaren Leistungshubs? Der Versorgungssicherheit muss wieder die höchste Priorität eingeräumt werden und nicht dem Stromhandel. Da ist ein grundsätzliches Umdenken nötig.

Dynamische Stabilitätsgrenze

Leider habe ich selbst noch keine Erfahrungen zur dynamischen Stabiltität und die Ausführungen im ENTSO-E-Bericht sind doch etwas nebulös. Aber wir werden in einem Kreis, der sich „Frequency Awareness Team“ nennt, diesen Punkt aufgreifen. Hier harren noch so manche Überraschungen, denn der zunehmende Anteil von Umrichtern erzeugt vermehrt zusätzliche Frequenzen, die zu Resonanzerscheinungen führen können, welche bisher im 50 Hz-Netz noch keine Rolle spielten.

Sagen wir mal so – nach heutigen Marktregeln ist kein Marktversagen festzustellen, hier ist meiner Meinung nach auch ein wenig Nachholbedarf feststellbar. Auch werden wir einige Prozesse und Verfahren anpassen und besser koordinieren müssen.

Momentanreserve

Siehe meine Ausführungen dazu. Übrigens vermeide ich den aus meiner Sicht falschen Begriff „Trägheit“ konsequent. Das ist eine Zuschreibung einer Eigenschaft, die so nicht richtig ist. Die Momentanreserve ist ein Energiepuffer. Ich halte eine online-Bestimmung der tatsächlich im System vorhandenen Momentanreserve für unverzichtbar, da nur so die Grenze der Ausregelbarkeit im Tagesverlauf überwacht werden kann. Nur wenn ermittelt wird, was ausgeregelt werden kann, ist ein verantwortungsvoller Betrieb möglich – alles andere wäre wie ein Ritt über den Bodensee. Dann müsste aber auch ein vorgesehener Energietransport abgelehnt werden, wenn er das Ausregelvermögen überfordert. Für mich war dazu der Vorfall am 8.1.2021 eine beachtliche Warnung. Erheblich wichtig ist die Momentanreserve auch bei einem Wiederaufbau des Systems, denn da wächst sie (hoffentlich) kontinuierlich an und macht die Ausweitung des Netzverbandes erst möglich. Bisher haben wir dazu aber offenbar noch keine praktischen Erfahrungen, denn ein europaweites Blackout gab es bisher tatsächlich noch nicht.

Abschaltbare Lasten

Solche Automatismen setzen voraus, dass ein plötzliches Abschalten und somit ein zeitweises Unterbrechen laufender Prozesse für einen Industriebetrieb unkritisch ist und er für diese Bereitschaft eine Vergütung erhält. Nicht bei allen Produktionsvorgängen oder überhaupt bei industriellen Prozessen ist eine Unterbrechung unkritisch. Für einen Ausgleich zwischen Energiezufluss und Energiebedarf ist es einerlei, ob z.B. der Zufluss erhöht oder der Bedarf erniedrigt wird, um einem Energiemangel zu begegnen. Wichtig war am 8.1.2021, dass die Automatismen anhand des Frequenzverlaufes eindeutig erkannten, dass rasch abgeschaltet werden muss. Nach meinem Eindruck waren diese Automatismen so schnell, dass die Primärregelung nicht mehr zusätzlich zum Stoppen des Frequenzabfalles beitragen musste.

Zu den Abschaltbaren Lasten – siehe auch unter: https://www.regelleistung.net/ext/static/abla Die dort angegebenen 350 Millisekunden verwundern mich allerdings mächtig. Am 8.1.2021 waren die Automatismen in Italien und Frankreich ganz erheblich schneller. Das war ein regelrechter Glücksfall.

Am Freitag, dem 8. Jänner 2021 kam es um 14:04 Uhr zu einem gravierenden Zwischenfall im europäischen Stromversorgungssystem, der im größten zusammenhängenden Stromnetz der Welt zu einer Netzauftrennung führte. Diese konnte durch die hervorragende Arbeit der europäischen Übertragungsnetzbetreiber nach rund einer Stunde behoben werden.

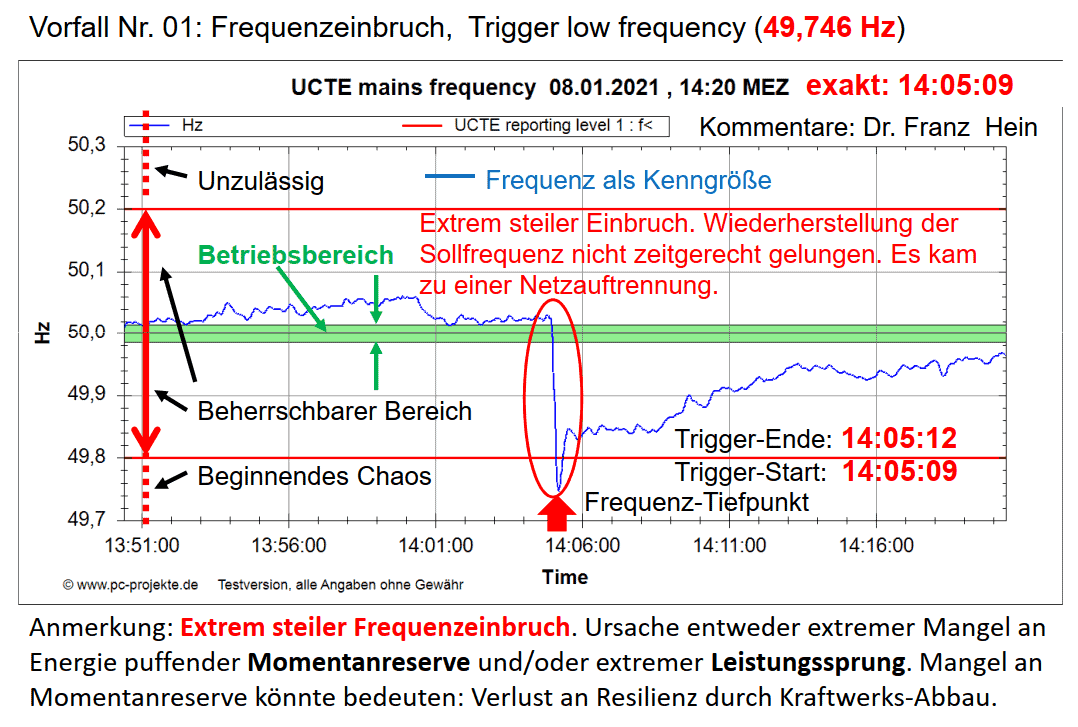

Dieses Ereignis gehört nicht in die Reihe der um den Stundenwechsel häufigeren Frequenzabweichungen (siehe Aktuelle Situation oder Bedenkliche Ereignisse 2019: 10.01.19 und 24.01.19). Die genauen Zusammenhänge werden noch immer untersucht. Die ursprüngliche Annahme, dass der Auslöser ein Ereignis in Rumänien war, hat sich mittlerweile (26.01.21) als falsch herausgestellt. Vielmehr ereignete sich das Auslöseereignis in Kroatien, wodurch es zu einer Überlastung von 13 weiteren Knotenpunkten in Südosteuropa (Kettenreaktion bzw. Kaskade) kam. Diese haben sich zum Eigenschutz vom Netz getrennt, was zu einer Aufsplittung des europäischen Verbundsystems in zwei Teile führte. Im nordwesteuropäischen Netzteil (blau) kam es zu einer Leistungsunterdeckung, wodurch die Frequenz extrem rasch bis auf 49,746 Hz sank. Im südöstlichen Teil kam es hingegen zu einem Leistungsüberschuss und einem kurzfristigen Frequenzanstieg auf 50,6 Hertz.

Damit kam es erstmals seit 2006 zu einer solch gravierenden Netzauftrennung, der zweiten überhaupt. Am 4. November 2006 ereignete sich die bisher größte Großstörung. Damals sank die Frequenz im westeuropäischen Segment sogar auf 49 Hertz. Nur die sofortige Abschaltung von 10 Millionen Stromkunden konnte damals ein Blackout verhindern. Davon waren wir diesmal noch deutlich genug entfernt.

Jedoch weiß niemand, wie rasch bei einer solchen Störung eine weitere Eskalation („Kaskadeneffekte„) eintreten kann. Es gibt zwar noch weitere Sicherheitsmechanismen, die das verhindern sollen. Jedoch können diese in einem derartigen Großsystem niemals real getestet werden, womit gewisse Unsicherheiten bestehen bleiben. Zum anderen kann das Verhalten eines instabil gewordenen komplexen Systems nicht vorhergesehen werden.

Für die Sicherheit wird im Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, ENTSO-E, sehr viel getan. Gemäß ENTSO-E Klassifizierung (ENTSO-E. Awareness System (EAS)) wurde dennoch die dritte (Emergency) von vier (Blackout) Warnstufen erreicht: Deteriorated situation (including a network split at a large scale). Higher risk for neighbouring systems. Security principles are not fulfilled. Global security is endangered.

Die Detailanalysen finden Sie auf der Homepage der Austrian Power Grid (APG) bzw. von ENTSO-E. Neuer ENTSO-E Zwischenbericht 26.02.21; Quelle Grafiken: APG

Folgewirkungen

Dieser Frequenzeinbruch führte bei verschiedenen Infrastrukturbetreibern, wie dem Wiener Flughafen oder auch in Krankenhäusern zu Folgestörungen, welche die Notstromversorgung auslösten. Am Flughafen Wien kam es zudem zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, wo hunderte Hardware-Teile zerstört wurden und ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden ist.

In beiden Netzteilen zeigen die extremen Abweichungen von der Sollfrequenz auf ein deutlich gestörtes Leistungsgleichgewicht. Das kann in einem System, wo permanent die Balance zwischen Verbrauch und Erzeugung sichergestellt werden muss, zu weitreichenden Kaskadeneffekte führen. Das konnte zum Glück diesmal durch automatische Abschaltungen von einer Reihe von Industriebetrieben in Frankreich und Italien (~1.700 MW) verhindert werden. Auf dieses automatische und völlig dezentral erfolgte Abschalten aufgrund von Messungen der Frequenz und damit einem physikalisch im gesamten Netz nutzbaren Kriterium muss besonders hingewiesen werden. Das zeigt auf, dass eine Untergliederung des Gesamtsystems in autonom handelnde Energiezellen diesem Stromversorgungssystem eine größere Robustheit verschafft.

Besonders bedenklich ist, wenn dann Regierungsstellen auch noch falsche Aussagen treffen und den Vorfall herunterspielen. Das ist völlig kontraproduktiv, da dies die Resilienz der Bevölkerung schwächt: Warum sollte jemand Vorsorge treffen, wenn eh alles sicher ist? Die Bevölkerung muss sich da getäuscht vorkommen, was bereits durch die mangelhafte Sicherheitskommunikation während der Coronakrise schlimm genug ist. Das ruiniert die Glaubwürdigkeit von öffentlichen Stellen weiter, genau das, was wir derzeit überhaupt nicht brauchen können.

Wir sollten uns daher nicht in eine falsche Sicherheit wiegen. Dafür gibt es noch viel zu viele offene Fragen, warum es überhaupt zu diesem Vorfall kommen konnte.

Bericht Austrian Power Grid

Aus aktueller Sicht war der Auslöser eine Serie („Kaskade“) von Ausfällen eines/mehrerer Betriebsmittel (z. B. Stromleitung oder Schaltanlage) in Südosteuropa um 14:05. Diese Ausfälle zogen eine Trennlinie („Split“) südöstlich von Österreich und das kontinentale Stromnetz wurde in 2 Teile („Synchroninseln“) geteilt. In der westlichen Insel, zu der auch Österreich gehörte, betrug der Frequenzabfall (bedeutet zu wenig Stromerzeugung) kurzfristig bis zu rd. 260 mHz.

Der exakte Grund für die Ausfälle der Betriebsmittel, die zu dem Split geführt haben, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen in den europäischen Expertengremien der Übertragungsnetzbetreiber bzw. der europäischen Dachorganisation der Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E). Zu diesem Zweck müssen große Datenmengen aus den SCADA- bzw. Schutzsystemen aus allen Ländern zusammengetragen und analysiert werden.

Weitere Details siehe APG Homepage bzw. weiter unten.

Gerhard Christiner, Vorstand der Austrian Power Grid (APG)

Netzzusammenschaltung – kein trivialer Vorgang!

Das Vorgehen ist etwas vereinfacht wie folgt: Zunächst werden die Inseln durch die ÜNB stabilisiert und ausgeregelt, sodass die Frequenz wieder ca. 50 Hz beträgt. Das erfolgt i.d.R. durch eine gezielte Steuerung der Einspeisung. Wenn der Frequenzunterschied zwischen den Inseln dann nur noch einige 10 mHz beträgt, wird in einer Schaltanlage an der Grenze zwischen den Netzinseln ein sog. Parallelschaltgerät aktiviert. Das schließt einen Leistungsschalter zwischen den Netzen, wenn diese nahezu die gleiche Phasenlage haben, also quasi synchron laufen. Durch den kleinen Frequenzunterschied treten diese Momente regelmäßig auf. Die Dauer der vorherigen Trennung spielt dabei keine Rolle. Sobald der erste Leistungsschalter geschlossen ist, werden dann schnellstmöglich weitere Leistungsschalter geschlossen, um das Gesamtnetz wieder zu vermaschen. Quelle: Amprion

Anmerkung: Bei diesem Vorgang kommt es in der Simulation zu regelmäßigen Totalausfällen. Daher wurde hier wieder einmal eine hervorragende Arbeit geleistet, die kaum genug Wertgeschätzt werden kann!

Bisheriges Fazit

Die tatsächlichen Ursachen für die Netztrennung liegen noch im Dunkeln und werden nun von den europäischen Übertragungsnetzbetreibern (ENTSO-E) untersucht. Die bisherige Meldungs- und Informationslage lässt noch keinen plausiblen Schluss zu. Wie ein gleichzeitig aufgetretener begrenzter regionaler Stromausfall in Siebenbürgen/Rumänien mit dieser Großstörung zusammenhängt, ist auch noch offen. Hier sind wohl Gesetze der Komplexität schlagend geworden: keine einfachen Ursache-Wirkungsbeziehungen, kleine Ursache – große Wirkung.

Dieses Ereignis sollte jedoch als weiterer Warnhinweis („schwaches Signal“) im Sinne des Erfolgskonzeptes von High Reliability Organisations (HRO; „Organisation mit hoher Zuverlässigkeit“ – siehe Das Unerwartete managen) verstanden werden. Die Sicherheitsmechanismen haben zum Glück gegriffen. Das Ereignis hat aber auch gezeigt, dass selbst das bisher so stabile europäische Verbundsystem nicht unverwundbar ist und dass die Fragilität weiter im Zunehmen ist, auch wenn die Übertragungsnetzbetreiber alles unternehmen werden, um auch aus diesem Vorfall für die Zukunft zu lernen.

Trotz allem hier nochmals die bisherige Warnung der europäischen Übertragungsnetzbetreiber anlässlich des Blackouts in der Türkei im März 2015: A large electric power system is the most complex existing man-made machine. Although the common expectation of the public in the economically advanced countries is that the electric supply should never be interrupted, there is, unfortunately, no collapse-free power system.

Zusätzlich die Warnung des Österreichischen Bundesheeres vom Jänner 2020: Es ist binnen der nächsten 5 Jahre mit einem europaweiten Blackout zu rechnen!

Gerade die zur Zeit sehr angespannte Stromproduktionssituation in Frankreich bis Ende Februar 2021 und die angekündigte Kältewelle werden das europäische Verbundsystem weiter belasten. Auch eine eskalierende Pandemie könnte zu weitreichenden Versorgungsunterbrechungen führen (siehe etwa „Wie robust sind die österreichischen Lieferketten?“). Beispielsweise waren Wartungsarbeiten bei einigen französischen Kernkraftwerken wegen der Pandemie nicht durchführbar. Daher ist eine generelle Vorsorge weiterhin sinnvoll und geboten! Auch, wenn derzeit bereits viele Menschen und Organisationen mit der Bewältigung der Corona-Krise sehr belastet sind. Die Realität nimmt darauf keine Rücksicht!

Zu den aktuellen und weiteren Risiken im europäischen Verbundsystem, siehe den eigenen Beitrag.

Betrachtungen Franz Hein

Stand: 27.02.21

Aus meiner Sicht ist die eigentliche Ursache, nämlich die Überforderung des Gesamtsystems durch einen viel zu hohen Stromtransport, außen vor gelassen worden. Das ist inzwischen typisch. Nur keine Gesamtsicht, denn das könnte ja Fragen aufwerfen.

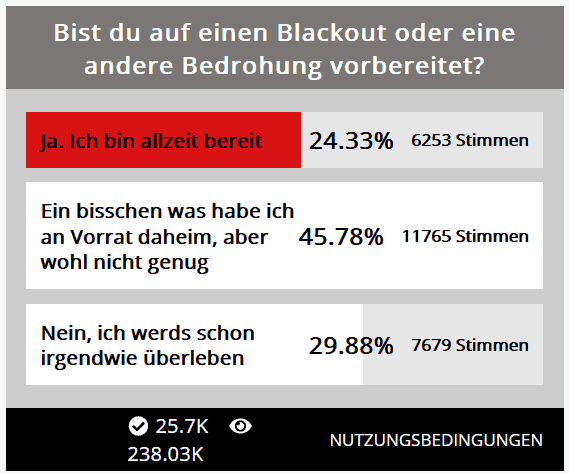

Umfrage zur Vorsorge

Die Tageszeitung heute.at hat aufgrund des Ereignisses eine Onlineumfrage gestartet. Das Ergebnis unterstreicht die bisherigen Erkenntnisse, wie zum Beispiel aus der Studie „Ernährungsvorsorge in Österreich“ oder aus der aktuellen KFV-Studie „Blackout: Science-Fiction oder baldige Realität?„ mehr als deutlich: Ein Großteil der Bevölkerung rechnet nicht mit weitreichenden Versorgungsunterbrechungen, die nach einem Blackout binnen weniger Tage zu katastrophalen Auswirkungen führen würden. Daher ist es sehr befremdend, wenn hier das Klimaschutzministerium in einer Presseaussendung behauptet: Österreichische Stromversorgung ist sicher. Denn wir sind Teil des europäischen Verbundsystems, das nur im Ganzen funktioniert.

Erfreulich ist, dass das Thema Blackout-Vorsorge nun in Österreich von verschiedenen Seiten aufgegriffen und thematisiert wird. Dazu wurden für die nächsten Wochen mehrere „runde Tische“ und Fachgespräche angekündigt. Interessant ist auch, dass sich die bisherige Berichterstattung fast ausschließlich auf Österreich beschränkt.

Weitere Details zu diesem Vorfall am 08.01.2021 finden Sie im Onlinebeitrag „Bedenkliche Ereignisse 2021„.

Weiterführende Informationen

Ö1-Morgenjournal am 17.01.20

Warum ein so hohes Risiko?

Detailbetrachtungen, warum binnen der nächsten 2-5 Jahr mit einem Blackout zu rechnen ist.

Was kann ICH tun?

Informationen und Hilfestellungen für die persönliche und organisatorische Vorsorge

Podcast zum Thema Blackout-Vorsorge

#talk2me mit Julia Schütze

Folge #40-#46

Blackout-Vortrag vom 19. Februar 2020

in St. Pölten

Weitere Detailanalysen und -betrachtungen

Ein massiver Leistungs- und Frequenzeinbruch um 14:05 Uhr

Quelle: www.pc-projekte.de

Quelle: www.netzfrequenzmessung.de

Im Vergleich: Frequenzeinbrüche um den Stundenwechsel

Bisher größter Einbruch am 10.01.19 (siehe Beitrag)

Quelle: www.netzfrequenz.info

Weiterführende Informationen unter Aktuelle Situation

Analyse Gridradar

Die aktuellste und vollständige Version ist auf gridradar.net zu finden.

Am 08.01.21 sank die Netzfrequenz um 14:05:07 Uhr (CET) auf unter 49,75 Hz. Ein solcher Frequenzabfall im europäischen Verbundnetz ist absolut außergewöhnlich! Bis 14:04:54 Uhr bewegte sich die Netzfrequenz über rund drei Minuten bei etwa 50,02 bis 50,03 Hz. Innerhalb von 13 Sekunden fiel sie dann um fast 270 mHz ab, teilw. unter 49,75 Hz.

Die ENTSO-E, der Verband der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber, hat eine Systemaufspaltung zwischen 14:05 Uhr und 15:08 gemeldet.

Ein solch rasanter Abfall lässt sich nicht durch den Ausfall eines Kraftwerks allein erklären. Unwahrscheinlich ist auch, dass Handelsartefakte zu dem rasanten Frequenzabfall geführt haben. Dazu liegt der Zeitpunkt des Frequenzeinbruchs zu weit vom Stundenbruch entfernt. Vielmehr müssen sich hier mehrere Effekte ausgewirkt haben, gleichzeitig konnten wohl übliche Mechanismen nicht adäquat gegensteuern.

Insbesondere sind wohl gerade zu wenige Kraftwerke am Netz um Momentanreserve in ausreichendem Maße bereitstellen zu können. Unter Momentanreserve versteht man die kontinuierlich am Netz befindlichen Schwungmassen wie bspw. die Turbosätze von Großkraftwerken. Diese fangen normalerweise ein schnelles Abfallen der Frequenz auf. Darauf deuten auch Äußerungen des französischen Übertragungsnetzbetreibers RTE hin. RTE forderte aktuell die französischen Verbraucher zur Reduktion ihres Energieverbrauchs auf. Ähnlich wie fast genau vor zwei Jahren führt die Wintersituation zu einer kontinuierlich hohen Belastung des Energiesystems. Am 10. Januar 2019 hat daher ein vergleichsweise unscheinbares Ereignis ebenfalls zu einem massiven Frequenzabfall unter 49,8 Hz geführt. Der reduzierte industrielle Energiebedarf aufgrund von Corona hat die Situation weiter angespannt. Denn im vergangenen Jahr wurden umfassend Kraftwerkskapazitäten europaweit vom Netz genommen. Diese, in mehrfacherweise herausfordernde, Situation hat das kontinentaleuropäische Verbundsystem an den Rand des Blackouts gebracht.

Lokalisation des Ursprungs der Störung

Betrachtet man den Verlauf des Abfalls über die europäischen Messstationen hinweg, liegt der Ausgangspunkt des Frequenzabfalls in Südosteuropa (s. nächste Abbildung). Zunächst hat unsere Messstation in Sibiu einen Frequenzeinbruch registriert. Anschließend gab es einen kurzfristige Wegfall dortiger Messdaten aufgrund von Unterspannung bei der Versorgung des Messgeräts. Der Frequenzeinbruch wurde dann in Ljubljana, Wien, Prag und Dresden und zuletzt in Belfort in Westfrankreich mit abnehmender Stärke registriert. Dies zeigt die Steigung der Kurven direkt nach dem ersten Frequenzabriss. Da alle Messstationen die gleiche Frequenzbewegung auch in der Phase nach dem Auseinanderfallen des Netzes aufgezeichnet haben, muss die Netzauftrennung weiter südöstlich passiert sein.

Wie auf der nachfolgenden Grafik zu erkennen ist, wurde in Deutschland im Nachgang zu dem Unterfrequenzereignis von 14:00 bis 16:00 über 750 MW negative Sekundärreglelleistung eingesetzt, wie auch ca. 250 MW positive Minutenregelleistung (MRL) angefordert um die Frequenz wieder in den Reglertotbereich von 50 Hz +/- 10 mHz zurückzuführen.

Leider fehlen auch mehr als zwei Tage nach dem Ereignis noch verlässliche Informationen zu Netzausfällen oder Kraftwerksausfällen auf der ENTSO-E-Transparenz-Plattform. Sobald weitere Daten verfügbar sind, werden wir dieses Ereignis selbstverständlich intensiver analysieren. Gridradar möchte dazu beitragen, mehr Transparenz zur Netzsituation zu schaffen. Gerne können Sie uns hierbei unterstützen, indem Sie Ihre PMU mit unserem System verbinden. Sie erhalten im Gegenzug Zugriff auf Informationen aus dem Gridradar-System. Sprechen Sie uns auch gerne an, wenn Sie Interesse daran haben, selbst eine Messstation aufzustellen.

Stand 10.01.2021 2130 Uhr – Weitere technische Details sind auf gridradar.net zu finden.

Kommentar

Der Hinweis auf eine möglicherweise zu geringe Momentanreserve ist noch irritierend! Am 9. Jänner war aufgrund der erhöhten Nachfrage durch die Kältewelle in Westeuropa mit Sicherheit mehr Momentanreserve am Netz, als das sonst mittlerweile üblich ist (siehe etwa COVID-19: Die Corona-Krise und die steigende Blackout-Gefahr). Das bedeutet momentan im Umkehrschluss, dass wir diesmal möglicherweise viel mehr Glück hatten, als uns derzeit bewusst ist.

Nichtsdestotrotz ist der Hinweis auf die zu geringe bzw. sinkende Momentanreserve mehr als angebracht, da dies auf jeden Fall ein Blackout begünstigt. Gerade der sehr steile Frequenzeinbruch ist ein wichtiger Indikator dafür, dass die Momentanreserve nicht ausreichend rasch greifen konnte. Franz Hein und Prof. Tobias Veith von der Hochschule Rottenburg werden hier noch weitere Überlegungen anstellen.

Auch wenn es bei diesem Vorfall wohl keinen Zusammenhang gibt, wurde am Freitag auch das vorletzte Großkraftwerk in Norddeutschland/Hamburg, Moorburg, vom Netz genommen. Damit verbleibt bis Jahresende nur mehr das Atomkraftwerk Brokdorf für den gesamten norddeutschen Raum mit einer Momentanreserve. Das, bei einer gleichzeitig hohen volatilen Windstromproduktion, was als kritisch einzustufen ist.

Weitere Hinweise, Meldungen und Informationen

ÜNB RTE Frankreich

Gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Osteuropa ein Vorfall im Stromnetz, der dazu führte, dass die europäische Frequenz stark abfiel. Dieser Frequenzabfall führte zur automatischen Aktivierung der Unterbrechbarkeit, dh zur Unterbrechung des Verbrauchs an den 16 mit RTE beauftragten französischen Industriestandorten. Dieses Ereignis ist in keiner Weise mit der heutigen Situation in Frankreich und der auf EcoWatt übertragenen roten Warnung verbunden. Dies reduzierte den Stromverbrauch des Landes um rund 1.300 MW. Darüber hinaus hat der Betreiber des italienischen Stromübertragungsnetzes, Terna, seinen Unterbrechungsmechanismus aktiviert, wodurch der Verbrauch in Italien um rund 1.000 MW gesenkt werden kann. All diese Maßnahmen haben es ermöglicht, die europäische elektrische Frequenz wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Situation normalisierte sich kurz vor 16 Uhr. Dieser Vorfall und die Aktivierung dieser Geräte sind völlig unkorreliert von der Forderung nach Reduzierung des Stromverbrauchs, die RTE gestern Abend gestartet hat. Die Unterbrechbarkeit ist einer der vorhandenen Hebel, um die Frequenz in wenigen Sekunden zu regeln. Wird automatisch ausgelöst und eignet sich am besten zur Bewältigung dieser Situation. Die Maßnahmen von RTE und den beteiligten Herstellern haben dazu beigetragen, die Sicherheit des europäischen Stromnetzes zu gewährleisten und das Risiko von Stromausfällen in Frankreich und in Europa zu vermeiden. Quelle: www.rte-france.com

ÜNB Austrian Power Grid (APG) – Österreich

Im synchronisierten europäischen Hochspannungs-Stromnetz ist es Freitagnachmittag um 14:05 zu einer Störung gekommen, welche zu einer Unterfrequenz in Europa mit einer kurzfristigen Frequenzabweichung von rd. 260 mHz geführt hat. Die Detailanalyse des Störungshergangs ist noch im Laufen, der Ausgangspunkt lag jedenfalls außerhalb Österreichs. Dank der funktionierenden europaweit etablierten Schutzmechanismen sowie der umgehenden und abgestimmten Zusammenarbeit der Übertragungsnetzbetreiber konnte der Normalbetrieb für ganz Europa bereits innerhalb rd. einer Stunde wieder hergestellt werden. Quelle: ots.at

- Die Wasserkraftwerke der Energie AG entlang der Traun schalten in einen Notfallmodus um mehr Strom zu erzeugen und das Stromnetz stabilisieren zu können. „Es war eine durchaus ernste Situation auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat die Situation auch gezeigt, dass das europäische Verbundnetz sehr robust ist“, so der Sprecher von APG, Fritz Wöber. Quelle: ooe.orf.at

- EVN: „Einige Großkunden haben sich gemeldet, weil sensible Maschinen die Frequenzabsenkung bereits gespürt haben. Wenn die Schwankungen zu hoch sind, schalten sich Maschinen aus Selbstschutz ab.“ Das könne Zach zufolge auch bei Kraftwerken passieren „und dann wird es kritisch“. Quelle: noe.orf.at

- illwerke vkw: Am Freitag, 8.1.2021 kam es um 14.05 Uhr zu Frequenzabweichungen und in Folge zu einer Auftrennung des Verbundnetzes in einen südöstlichen Teil (Balkanländer bis Griechenland) mit einer Überfrequenz von rund 50,3 Hertz und einen westlichen Teil mit einer Frequenz von rund 49,75 Hertz, in dem sich auch Österreich befunden hat. In Vorarlberg wurden die Frequenzabweichungen vom Leitsystem registriert und automatisiert Maßnahmen eingeleitet. Bei einer Frequenz von 49,8 Hertz werden automatisch die Pumpen gestoppt und alle Turbinen der Speicherkraftwerke in Betrieb genommen. Zusätzlich zur bereits vorhandenen Erzeugung wurden zur Stabilisierung 120 Megawatt Leistung ins Netz eingespeist. Um 15.08 Uhr konnten die europäischen Netzteile nach vorübergehenden Lastabschaltungen in Italien und Frankreich und einer Reduktion der Einspeisung in Serbien und Bosnien-Herzegowina wieder zusammengeschaltet und synchronisiert werden. Die Ursachen für die Frequenzabweichungen werden auf Ebene der europäischen Netzbetreiber untersucht und stehen derzeit noch nicht fest. Quelle: www.illwerkevkw.at

- Europa schrammt knapp an flächendeckendem Stromausfall vorbei – Wien Energie-Kraftwerke immer öfter zur Stabilisierung im Einsatz, langfristige Planungssicherheit fehlt. Der vermehrte Ausbau von erneuerbaren Energien und damit die volatile Erzeugung von Wind- und Sonnenstrom führt dazu, dass die Stromnetze immer stärkeren Schwankungen ausgesetzt sind. Die Anzahl der Not-Einsätze nimmt drastisch zu. Musste Wien Energie bis vor wenigen Jahren nur rund 15 Mal die Stromerzeugung kurzfristig hochfahren, war dies in den letzten Jahren bis zu 240 Mal pro Jahr für die Netzstabilisierung der Fall. Quelle: Wien Energie

ENTSO-E: System split registered in the synchronous area of Continental Europe – Incident now resolved

The synchronous area of Continental Europe was split into two separated grid regions between 14h05 CET and 15h08 CET when it was reconnected on 8 January 2021.

An area in the south east region of the interconnected grid was during that period separated from the rest of Continental Europe. A temporary frequency drop of approximately 250 mHz was registered. Coordinated actions and an immediate response taken by the Continental European Transmission System Operators ensured that the system stability was not affected in most European countries.

An investigation is ongoing on the cause of this system split and further information on this incident will be made in due course. Quelle: www.entsoe.eu

Kommentar

Hier besteht ein eindeutiges Kommunikationsdilemma zwischen meinen scharfen Aussagen und den eher „verharmlosenden“ Pressemeldungen. War es nun wirklich kritisch, oder doch nicht? War es ein „Beinahe-Blackout“ oder war noch genug Puffer da? Ich möchte nichts übertreiben, aber wenn man das Thema nicht klar anspricht, fällt es keinem auf. Und wenn es keinem auffällt, wird es auch keine Vorsorgemaßnahmen geben. Und das doch etwas schiefgehen kann, hat das heutige Beispiel wieder einmal gezeigt, auch wenn Dank der tollen Arbeit der ÜNB wieder alles gut gegangen ist. Sehr seltene Ereignisse mit fatalen Auswirkungen (LPHI) sind anders zu beurteilen, als gewöhnliche, bekannte Risiken! Und es gilt das Zitat des ENTSO-E Berichts zum Blackout in der Türkei: „Although the electric supply should never be in-terrupted, there is, unfortunately, no collapse-free power system!“

Und dass der heutige Vorfall reale Auswirkungen in Mitteleuropa hatte, zeigt eine Rückmeldung aus Norddeutschland:

„Moin Moin, ich bin zufällig über Telegram bei Ihnen gelandet, was heute die Netzstörung betrifft. Ich Arbeite in einer Behörde in Flensburg. Und dort saß ich kurz vor 14.00Uhr in meiner E-Werkstatt und plötzlich kam die Alarmmeldung über die GLT, Netzstörung. Unsere Netzersatzanlage hat die Stromversorgung für unsere Behörde übernommen. Es kommt immer wieder mal vor und man denkt sich nichts dabei. 15min später hat sie ihren Dienst wieder eingestellt. Da ich aber doch neugierig war, habe ich bei den Stadtwerken Flensburg angerufen und gefragt, was denn passiert sei, daraufhin die Antwort: wir wissen es nicht. Jetzt bin ich schlauer als die Fachleute von den Stadtwerken 😅. Ich habe öfters schon darüber gelesen (Blackout). Und jetzt bin ich echt baff, muss ich sagen. Beim nächsten Mal gucke ich gleich bei Ihnen rein, ob es wieder knapp davor war, wenn unsere schönen 3×630 KVA Diesel Anspringen.“

Es gibt auch aus mehreren anderen Einrichtungen, wie Krankenhäusern, die Rückmeldung, dass um 14:04 Uhr die Netzersatzanlagen angesprungen sind.

Folgewirkungen / Meldungen

Laimer: Eine gesamtstaatliche Blackout-Vorsorge ist zwingend erforderlich

SPÖ-Wehrsprecher über schweren Zwischenfall im europäischen Stromversorgungsystem besorgt – Eskalation durch unverzügliche Abschaltung von Großverbrauchern verhindert.

„Ranghohe Vertreter des Bundesheeres und hochkarätige Experten – wie der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge Herbert Saurugg – warnen seit geraumer Zeit vor den Gefahren eines europaweiten Strom- und Infrastrukturausfalls. Dieser kann jederzeit eintreten und dann steht plötzlich alles still. Ich bin daher der Meinung, dass wir dieses Gefahrenpotenzial sehr ernst nehmen und auf die Experten hören sollten. Denn durch rechtzeitig eingeleitete Vorsorgemaßnahmen und eine landesweit abgestimmte Strategie könnte der erwartbare Schaden deutlich reduziert werden. Gerade in so herausfordernden Zeiten können wir uns keine weitere Krise leisten. Es gilt, eine gesamtstaatliche Verantwortung zu übernehmen. Wir sind natürlich bereit, gemeinsam mit der Regierung und den Fachleuten, aktiv Verantwortung zu übernehmen“, so der SPÖ-Wehrsprecher. Ein weiteres Zuwarten sei einfach unverantwortlich.

Dabei gehe es vor allem um die Stärkung der Gemeinden, die in einem solchen Fall – neben der Bevölkerung – die Hauptlast der Krisenbewältigung tragen müssen. Dann werde kein Masterplan funktionieren, wie er gerade bei der Corona-Impfung scheitert, sondern dann sei rasches und entschlossenes Handeln durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefragt. Denn Hilfe von wo anders werde es dann nicht geben. „Ohne Vorsorge droht Chaos“, so Laimer abschließend. (Schluss) lp – Quelle: www.ots.at, 10.01.21

Grüne/Stögmüller: Bundesheer muss vermehrt in Autarkie investieren

„Der am Freitag passierte Frequenzabfall im europäischen Stromnetz zeigt uns deutlich, dass die Gefahr eines Blackouts eine sehr reale ist, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen kann. Umso wichtiger ist es, dass wir darauf vorbereitet sind. Dabei spielt auch das Bundesheer und die Autarkie von Kasernen im Ernstfall eine wichtige Rolle“, betont David Stögmüller, Wehrsprecher der Grünen.

„Eine autarke Ausstattung von Kasernen ist dringend notwendig. Diese Autarkie umfasst unter anderem bessere Bevorratungen aller Art und eine ausreichende Notstromversorgung, um die Eigenversorgungsfähigkeit für zumindest zwei Wochen garantieren zu können. Das Bundesheer muss in einem Blackout-Szenario der Bevölkerung helfen können. Dazu muss es Nottanksysteme für Einsatzfahrzeuge, Lebensmittelnotversorgung und Trinkwasservorsorge geben“, merkt Stögmüller an.

„Ich bin sehr froh, dass sich im letzten Budget ein Schwerpunkt für die Verstärkung der Autarkie findet. Auch eine Übung der Garde im letzten November ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem noch nicht genug. Nun ist es Zeit diese Investitionen im Bereich der Autarkie von Kasernen umzusetzen“, sagt Stögmüller. Quelle: www.ots.at, 11.01.21

Strombranche will „runden Tisch“ für Blackout-Vorsorge

Nachdem Europa am Freitag durch einen starken Frequenzabfall im Stromnetz nur knapp an einem flächendeckenden Stromausfall vorbeigeschrammt ist, werden in der heimischen Strombranche Forderungen nach einem „runden Tisch“ laut. Bei dem Treffen aller Stakeholder sollten pragmatische Lösungen für eine Blackout-Vorsorge gefunden werden, sagte NÖ-Netz-Geschäftsführer Werner Hengst heute.

„Wir brauchen stabile Netze, um die Versorgungssicherheit garantieren zu können“, sagte Hengst bei einem Onlinehintergrundgespräch des Forums Versorgungssicherheit. Weitere Maßnahmen sollten am „runden Tisch“ besprochen werden.

„Wir schätzen, dass sich die Situation in den nächsten Jahren verschärfen wird“, warnte Hengst und verwies dazu auf den starken Ausbau der volatilen Erneuerbaren-Stromerzeugung und den Wegfall großer Back-up-Kraftwerke in Europa. Strom aus Windrädern stehe nur 3.000 Stunden im Jahr zur Verfügung, Elektrizität aus Fotovoltaik sogar nur 1.000 Stunden. Die in Europa vom Netz gehende Leistung von 50.000 MW entspreche „mehr als zweihundert Donau-Kraftwerken“. Quelle: orf.at

IV verlangt „Runden Polit-Tisch“ gegen Blackout-Gefahr

Der Beinahe-Blackout im europäischen Stromnetz in der vergangenen Woche hat auch die heimische Industrie alarmiert. Die Industriellenvereinigung (IV) verlangt nun einen „politisch hochrangig besetzten Runden Tisch“, um konkrete Maßnahmen zu diskutieren. Nötig seien wirksame und verlässliche Strategien, um solchen Bedrohungen zu begegnen, sagte IV-Präsident Georg Knill am Freitag.

Was vor einer Woche beinahe passiert wäre, müsse „als klarer Weckruf und Handlungsauftrag verstanden werden“, so Knill in einer Aussendung. Österreich sei als moderner Wirtschafts- und Industriestandort auf eine zukunftsfähige sowie sichere Energieversorgung auch und vor allem im Strombereich angewiesen. Schon geringe Spannungsschwankungen könnten zu massiven Störungen in der Produktion oder Ausfällen bzw. der Gefährdung von Lieferketten führen. Ein zügiger Ausbau der Strom-Übertragungskapazitäten müsse mit dem Ausbau volatiler erneuerbarer Energie einhergehen, das sei für Österreich unverzichtbar, so der IV-Präsident.

Das Forum Versorgungssicherheit hatte schon am Dienstag einen „Runden Tisch“ aller Stakeholder gefordert, bei dem Lösungen für eine Blackout-Vorsorge gefunden werden sollten, wie NÖ-Netz-Geschäftsführer Werner Hengst sagte. Die Strombranche selbst will unter Federführung ihrer Interessenvertretung Oesterreichs Energie am 25. Jänner über das Beinahe-Blackout beraten, das laut Experten der bisher zweitschwerste derartige Vorfall im europäischen Stromnetz war – nach der Großstörung am 4. November 2006, als zehn Millionen Haushalte in Westeuropa vom Netz getrennt werden mussten. Auslöser der jüngsten Störung war eine Unterfrequenz in Europa mit einer kurzfristigen Frequenzabweichung von etwa 260 mHz gegenüber den normalen 50 Hertz. Zu dem Vorfall läuft auch eine Untersuchung des europäischen Übertragungsnetzbetreibers ENTSO-E. Quelle: OTS-IV/Presse

Weiterführende Informationen und Berichte

- www.netzfrequenzmessung.de

- www.netzfrequenz.info

- gridradar.net

- TSCNET Services – Alles im Fluß? Dass wir in Europa jederzeit unbekümmert das Licht anschalten ist keine Selbstverständlichkeit, sondern erfordert präzise Steuerung der Stromflüsse. Große Verantwortung tragen die so genannten „Regionalen Sicherheitskoordinatoren“, von denen es in Europa fünf Stück gibt. Einer davon sitzt in München.

- (Medien)Berichte (Google Suche)

Berichte Netzbetreiber

- APG 12.01.21

- APG 15.01.21

- ENTSO-E, 15.01.21 – System Separation in the Continental Europe Synchronous Area on 8 January 2021 – update

- APG 26.01.21

- ENTSO-E 26.01.21 – System separation in the Continental Europe Synchronous Area on 8 January 2021 – 2nd update

ENTSO-E RG CE: Emergency Operations

Emergency Operations: In case the system frequency is lower than a dedicated threshold (49.8 Hz), TSOs shall take additional manual (or automatic if available) actions to increase the frequency (i) through stopping pumped-storage power plants or (ii) increasing the level of active power generation by activating extra primary reserve if available (next steps under the leadership of the frequency leader – refer to §C).

Regarding the objective of the use of these definitions, the numbers of the ENTSO-E RG CE system states is related to four situations. These are classified in relation with the grid or load/frequency risk levels and urgency of actions related to risks of propagation.

- Normal: No risk for interconnected system operation. All consumption and production are in balance and requirements on ancillary services and framework conditions are met; frequency, voltage and power flows are within their predefined and allowed limits (thresholds) and reserve (margins) are sufficient to withstand pre-defined contingencies. Operation is within normal limits, taking into account remedial actions effects (Cf. policy 3).

- Alert: Risk for interconnected system operation. System within acceptable limits. TSO has uncertainties to come back to a normal state after one or more contingency.

- Emergency: Deteriorated situation (including a network split at a large scale). Higher risk for neighbouring systems. Security principles are not fulfilled. Global security is endangered. No guarantee of total efficiency of remedies to limit propagation to neighbouring systems or to the whole ENTSO-E RG CE system. From this state once stabilised it can be undertaken restoration of parts of the system (e.g. after load shedding or system split)

- Blackout: Characterised by the almost or total absence of voltage in the transmission power system with consequences abroad and triggering TSOs restoration plans. A blackout can be partial (if a part of the system is affected) or total (if the whole system is collapsed). From this state, restoration is undertaken with stepwise reenergising and resynchronising of the power system.

Maßnahmen im Erzeugungsbereich bei Unterfrequenz ab 49,8 Hz

Wie die nachfolgenden Grafiken zeigen, war noch „genug“ Puffer bis zum wirklichen Blackout, wenn die Frequenz unter 48 Hertz fällt, vorhanden. Ein solch massiver Frequenzeinbruch wie heute Nachmittag war dennoch erstmalig im ENTSO-E RG CE Bereich zu beobachten (siehe die sonst „üblichen“ Frequenzsprünge um den Stundenwechsel). Vor allem, diese Steile Rampe. Und damit sind wir auch außerhalb des normalen, wo eine kleine Ursache zur großen Katastrophe führen kann.

Quelle: www.netzfrequenzmessung.de

Power restored in Pakistan after nationwide blackout

Quelle: www.deccanherald.com – Am Samstag, 9. Jänner 2021, kam es in Pakistan erneut zu einem Blackout.

Power supply was restored across Pakistan Sunday after the country was hit by a massive electricity blackout, officials said.

The electricity distribution system in the nation of more than 210 million people is a complex and delicate web, and a problem in one section of the grid can lead to cascading breakdowns countrywide.

The latest blackout, which lasted roughly 18 hours in most areas, was caused by an engineering fault in southern Pakistan at 11:41 pm local time on Saturday (1841 GMT), which tripped the system and caused power plants to shut down, power minister Omar Ayub Khan told a press conference in Islamabad.

Experts were, however, trying to determine the precise details of what happened as well as the exact location of the fault, the power minister said, adding that it would take time as the area was still covered in dense fog.

The outage marked Pakistan’s second major power breakdown in less than three years. In May 2018, power was partially disrupted for more than nine hours. In 2015, an apparent rebel attack on a key power line plunged around 80 per cent of Pakistan into darkness. That blackout, one of the worst in Pakistan’s history, caused electricity to be cut in major cities nationwide, including Islamabad, and even affected one of the country’s international airports.

Kommentar

Das europäische Verbundsystem versorgt rund 400 Millionen Menschen und ist damit fast doppelt so groß. Der Ausfall wäre nicht nur einfach doppelt so lang, sondern es ist mit exponentiellen Auswirkungen zu rechnen. Zudem kommt es in Pakistan zu häufigeren Störungen und Blackouts, womit eine höhere Handlungskompetenz und Erfahrung besteht, mit solchen Ereignissen umzugehen. Genau das fehlt in Mitteleuropa. Die Netzebetreiber bereiten sich auf Simulatoren darauf vor. Aber andere Infrastruktursektoren und die Bevölkerung selbst sind nicht darauf vorbereitet. Und das ist das wirklich gefährliche. Daher wird sich ein Blackout in Europa wesentlich dramatischer auswirken, was auch durch die deutlich höheren IT-Abhängigkeiten verschärft wird. Siehe dazu auch die Auswirkungen.

Ob das wirklich Zufall ist, oder ob da „jemand“ versucht die Stromversorger zu manipulieren ist die Frage.

Gestern ein Blackout in Pakistan, die wahrscheinlich bez. IT Systeme, den europäischen im Bezug auf IT Sicherheit doch unterlegen sind.

https://www.reuters.com/article/pakistan-blackout/national-power-grid-breakdown-plunges-pakistan-into-darkness-idUSKBN29E0PQ

Noch ist unklar, was genau alles – auf jeden fall kein singuläres Ereignis – zu dieser Großstörung geführt hat. Ein Zusammenhang mit dem Ausfall in Pakistan würde ich ausschließen. Zufall …