Risiko und Wahrscheinlichkeit

eines überregionalen Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfalls („Blackout“)

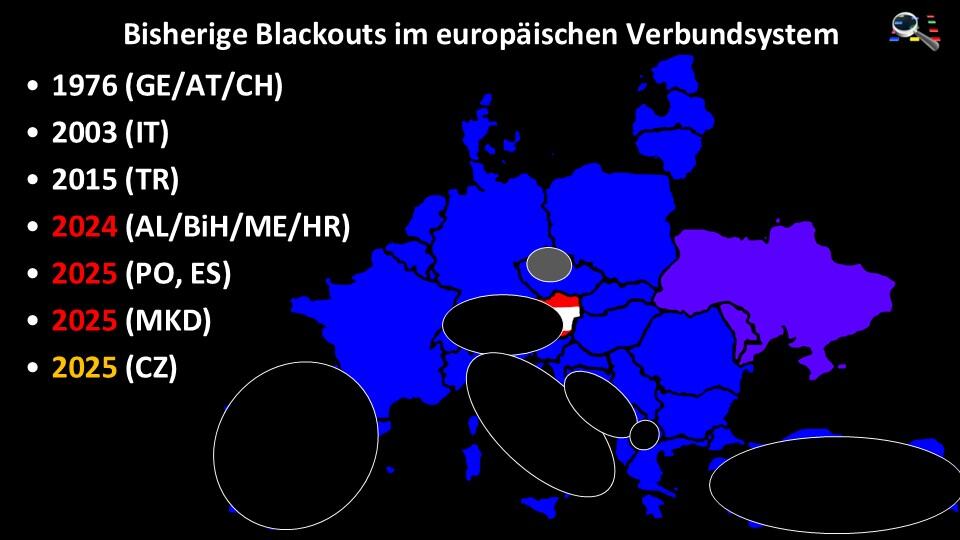

Für viele Menschen und auch Verantwortliche ist ein Blackout nur schwer vorstellbar, da nur wenige von uns eines selbst erlebt haben. Bisher gab es im europäischen Verbundsystem vier Blackouts:

- 1976: Am Ostermontag 1976 löste ein Waldbrand einen Kaskadeneffekt aus, in dessen Folge Teile der Schweiz, Österreichs und Deutschlands für mehrere Stunden ohne Strom waren. Die damalige Situation ist mit der heutigen in keiner Weise vergleichbar.

- 2003: Zwei vegetationsbedingte Kurzschlüsse führten zu einem Blackout in fast ganz Italien. Die Wiederherstellung der Stromversorgung dauerte bis zu 18 Stunden.

- 2015: Am 31. März kam es zu einem Blackout in der Türkei, die ebenfalls Teil des europäischen Verbundsystems ist und dauerte viele Stunden.

- 2024: Am 21. Juni kam es erneut aufgrund eines vegetationsbedingten Kurzschlusses zu einem Blackout in Albanien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Teilen Kroatiens. Die Wiederherstellung der Stromversorgung im Übertragungsnetz dauert ca. 4 Stunden.

Immer wieder kommt es weltweit zu Blackouts, wie Anfang 2025 in Kuba oder Panama. Auch in Industrieländern wie den USA (siehe die fünf größten Blackouts weltweit). Zuletzt 2012 nach dem Hurrikan Sandy, von dem auch New York betroffen war. Der Südosten der USA ist fast jedes Jahr während der Hurrikan-Saison von großflächigen Infrastrukturausfällen betroffen. Auch in Kalifornien kommt es immer wieder zu massiven Stromausfällen durch Waldbrände. Im Gegensatz zu Europa ist man in diesen Ländern jedoch auf lokale und überregionale Störungen vorbereitet, da diese immer wieder auftreten. Deshalb ist die Risikoabschätzung so schwierig – je sicherer ein System zu sein scheint, desto verwundbarer und anfälliger ist es für größere Störungen, weil die notwendigen Handlungskompetenzen („Training“) fehlen, um damit umgehen zu können (siehe auch Verletzlichkeitsparadoxon oder Truthahn-Illusion).

Stefan Röttinger, 46509 Xanten

„Ich verfolge Ihre Seite seit mehreren Jahren sehr aufmerksam. Es ist mit Abstand die beste Seite (politisch – ideologisch neutral und fachlich versiert) zu diesem Thema, die mir im Web bekannt ist. Weiter so…!“

Aus 16 Jahren ehrenamtlichen Feuerwehrdienst (ca. 1.000 Einsätze) und fünf Jahren internationaler Katastrophenhilfe (u.a. Erdbeben Haiti 2010; größtes Flüchtlingslager der Welt in Dadaab, Kenia, 2011 und Taifun Hayan, Phillipinen, 2013) weiß ich, wie es aussieht, wenn man von jetzt auf gleich in eine unerwartete Katastrophensituation gerät und wie lange es dauert, bis adäquate Hilfe greifen kann.

Risikoeinschätzung durch das Österreichische Bundesheer

Das Österreichische Bundesheer hat in seiner Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020 das Szenario „Blackout“ mit einer sehr hohen Eintrittswahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 5 Jahre bewertet. Diese Zeit ist mittlerweile verstrichen und ein solches Ereignis ist – zumindest in Mitteleuropa – nicht eingetreten. Dennoch muss betont werden, dass es nie um eine Vorhersage mit einem konkreten Datum ging und geht, sondern darum, dass wir uns in einer kritischen Übergangsphase befinden, in der die Dinge leichter schiefgehen können. Was genau und warum, wird weiter unten behandelt.

Wahrscheinlichkeit eines Blackouts

Generell ist zu sagen, dass, auch wenn einige Akteure immer wieder von unwahrscheinlicher oder geringer Wahrscheinlichkeit sprechen, sie ein solches Szenario nicht ausschließen. Entscheidend ist auch nicht wirklich, wer Recht hat, sondern dass ein solches Ereignis mit sehr schwerwiegenden gesellschaftlichen Folgen verbunden wäre. Deshalb hilft es wenig, die Problematik herunterzuspielen. Denn warum sollte sich jemand mit dem Thema Vorsorge beschäftigen, wenn der Eintritt eines solchen Ereignisses ohnehin unwahrscheinlich ist? Wie fatal sich eine solche Scheinsicherheit auswirken kann, sehen wir leider immer häufiger bei vermeintlich 100-jährlichen Starkregen- und Hochwasserereignissen.

Generell gehen wir davon aus, dass sich die Zukunft ähnlich wie die Vergangenheit entwickeln wird. Aber auch die technische Seite ist sich sicher, die Probleme weiterhin wie bisher bewältigen zu können. Das ist ganz normal, könnte sich aber auch als Trugschluss (Truthahn-Illusion) erweisen. Denn häufig werden Methoden der Risikobewertung eingesetzt, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben, aber in einer zunehmend vernetzten und komplexen Welt nicht mehr ausreichend funktionieren bzw. an ihre Grenzen stoßen. Denn damit können extrem seltene, aber mit enormen Auswirkungen verbundene Ereignisse nicht ausreichend erfasst werden. Entscheidend sind die mit einem solchen Ereignis verbundenen Folgen und ob wir mit diesen umgehen können!

Vgl. hierzu auch die Empfehlung aus der Risikoethik zum Umgang mit derartigen Ereignissen (siehe die Matrix rechts).

Andere Akteure sprechen auch gerne von einer geringen Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls des Gesamtsystems. Die Betonung liegt hier auf „Gesamtsystem“, was sicher richtig ist. Es reicht jedoch bereits, wenn mehrere Staaten über viele Stunden betroffen wären. Denn auch dann kann es zu einem großflächigen Versorgungschaos durch Produktions- und Logistikausfälle kommen. Ähnliches droht auch bei einer möglichen Strommangellage („brownouts“, Energielenkung, geordnete großflächige Stromabschaltungen), was häufig unterschätzt wird.

Wieder andere Akteure gehen von einer geringen Wahrscheinlichkeit eines mehrwöchigen Stromausfalls aus. Auch das ist richtig. Darauf kann man sich auch nicht mehr vorbereiten, weil es das Ende unserer Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, bedeuten würde, da in dieser Zeit in vielen Infrastrukturbereichen irreversible Schäden und ein völliger Versorgungskollaps eintreten würden.

Man muss also sehr genau hinhören, da es sich oft nur um „Wortklauberei“ handelt. Ganz abgesehen davon, dass es sich mangels einer allgemeingültigen Definition des Begriffs „Blackout“ oft um sehr unterschiedliche Annahmen oder nur um die Betrachtung von Teilbereichen handelt.

Es ist daher immer Vorsicht geboten, wenn jemand behauptet: „Wir sind gut vorbereitet“, denn es ist zu befürchten, dass er oder sie das Szenario noch nicht verstanden hat oder eine Scheinsicherheit erzeugen will!

Natürlich gibt es in einzelnen Bereichen oder Organisationen gute Vorbereitungen. Diese sind aber für den Großteil der Gesellschaft, also für Millionen von Menschen, praktisch wirkungslos. Eine wirkliche gesellschaftliche Bewältigungskapazität ist erst dann gegeben, wenn ein größerer Teil der Bevölkerung in der Lage ist, sich mindestens 14 Tage über Wasser zu halten. Erst dann wird genügend Personal zur Verfügung stehen, um in dieser Zeit die Systeme und die Versorgung wieder in Gang zu bringen.

Allianz-CEO Oliver Bäte über Wahrscheinlichkeiten

Das gesamte Interview auf The Pioneer

Warum die Wahrscheinlichkeit nicht relevant ist! Marc Eslberg in

Entscheidend sind die erwartbaren Konsequenzen

Da eine seriöse risikomathematische Abschätzung mangels ausreichender Ereignisse nicht möglich ist, bleibt nur der Blick auf die Folgen solcher möglichen Ereignisse. Bereits 2010 kam die Studie des deutschen Büros für Technikfolgenabschätzung zu einem sehr eindeutigen und klarem Ergebnis:

TAB-Studie: “Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften durch Stromausfall”

„Eine nationale Katastrophe wäre ein langandauernder Stromausfall aber auch deshalb, weil weder die Bevölkerung noch die Unternehmen, noch der Staat hierauf vorbereitet sind. Spätestens am Ende der ersten Woche wäre eine Katastrophe zu erwarten, d. h. die gesundheitliche Schädigung bzw. der Tod sehr vieler Menschen, sowie eine mit lokal bzw. regional verfügbaren Mitteln und personellen Kapazitäten nicht mehr zu bewältigende Problemlage.„

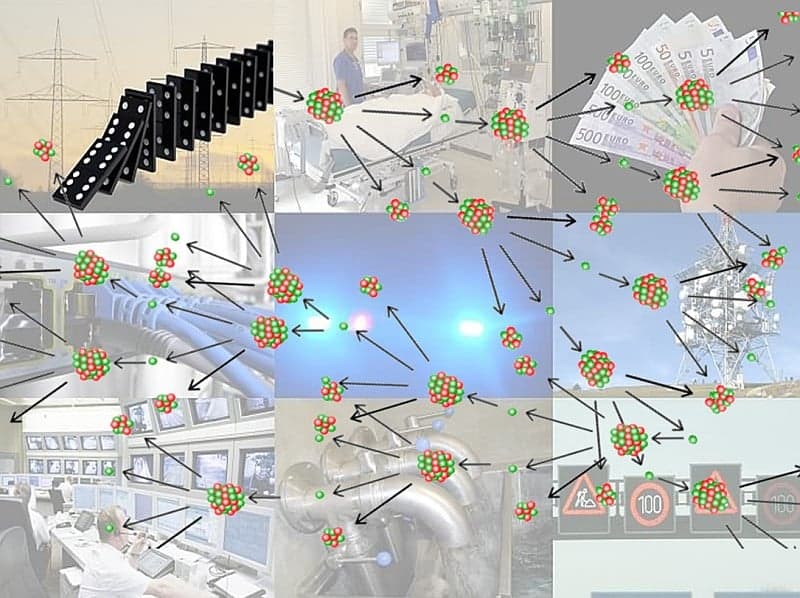

Die technischen und logistischen Abhängigkeiten haben sich in Mitteleuropa in den letzten 15 Jahren noch einmal deutlich erhöht, sodass heute irreversible Schäden schon viel früher drohen. Ein besonderer Knackpunkt ist die Notstromversorgung in kritischen Netzknoten der Telekommunikationsversorgung und anderer kritischen Infrastrukturen. Diese ist in der Regel für einen autonomen Betrieb von 48 bis 72 Stunden ausgelegt. Kommt es in diesen Bereichen zu tatsächlichen Stromausfällen, drohen schwere Hardwareschäden und lange Wiederanlaufzeiten. Ohne Telekommunikation gibt es aber keine Synchronisation aller logistischen Prozesse und damit auch keine Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen.

Nassim Taleb, Antifragilität

„Es ist sehr viel leichter, sich zu überlegen, ob eine Sache fragil ist, als das Eintreten eines für diese Sache potenziell gefährlichen Ereignisses vorherzusagen. Fragilität ist messbar; Risiken sind nicht messbar.“

Schweiz: Ein Ereignis, das alle 30-100 Jahre auftreten kann

Risikoskala Schweiz

In der Schweiz existiert eine nationale Risikoanalyse, die auch auf die Wahrscheinlichkeit eingeht. Bereits im Risikobericht 2012 wie auch im Update 2015 bzw. 2020 wurde ein Blackout bzw. eine Strommangellage neben einer Pandemie als Top-Risiko für die Schweiz und damit wahrscheinlich für ganz Europa identifiziert. Schadenpotenzial allein für die Schweiz: rund 100 Milliarden Franken. Nicht zuletzt deshalb wird die Bevölkerung in der Schweiz umfassend über dieses Thema informiert. Am 02. Januar 2017 sogar im Rahmen des SRF-Thementages Blackout, wo auch die Risikolandschaft thematisiert wurde (Blackout-Studio: Wer ist betroffen?). Und in der Schweiz gibt es mittlerweile auch in allen Kantonen sogenannte Notfalltreffpunkte (Selbsthilfe-Basen).

Schweiz: Simulationsübungen für flächendeckende Stromausfälle zeigen eine Blackoutdauer von mindestens vier bis acht Stunden auf. Derart kurze Zeiten lassen sich aber nur erreichen, wenn man über eine Frequenz- und Spannungsquelle aus einem Nachbarland verfügt (Verbundsystem). Andernfalls muss für die Wiederherstellung der Versorgung (Black Start oder Schwarzstart) mindestens ein Tag vorgesehen werden, sofern Grosskraftwerke verfügbar sind. Einige Szenarios deuten darauf hin, dass der Ausfall bis zu zwei oder drei Tage andauern kann. Die minimalen Kosten eines Blackouts werden in der Schweiz auf zwei bis vier Milliarden Schweizerfranken pro Tag geschätzt. Zudem müssten zu dieser Zahl noch die Kosten der diversen immateriellen oder indirekten Schäden einer solchen Unterbrechung der Stromversorgung addiert werden, die in der vorangegangenen Rechnung nicht berücksichtigt sind. Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Vielschichtige Veränderungen

Ein Blackout wird nicht durch ein einzelnes Ereignis ausgelöst. Diese werden im Alltag ständig ohne öffentliche Wahrnehmung sehr gut beherrscht. Ein Blackout wird immer erst durch die Kumulation von an sich beherrschbaren Einzelereignissen ausgelöst, wobei am Ende in der Berichterstattung oft nur noch von einem singulären Auslöseereignis die Rede ist, das die Kaskadeneffekte ausgelöst hat. Es geht also im Vorfeld auch um die Beobachtung möglicher „schwacher Signale“, von denen es leider immer mehr gibt.

Hauptstressoren

Hier eine unvollständige Liste von Stressfaktoren, die einen großflächigen Stromausfall immer wahrscheinlicher machen. Siehe dazu auch die ausführlichen systemischen Betrachtungen:

Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit

Stressfaktor: Strommarkt, Regulation und sonstige Rahmenbedingungen

- Der Strommarkt muss definitionsgemäß keine Rücksicht auf die Begrenztheit der Infrastruktur nehmen. Die daraus resultierenden Probleme und Kosten werden über die Netzentgelte auf die Kunden abgewälzt. Der Markt hat offenbar eine höhere Priorität als die Versorgungssicherheit und die physikalischen Grenzen, da diese ohnehin mehr oder weniger als gegeben angesehen werden.

- EU-Strommarkt-Verordnung: Bis Ende 2025 müssen 70 Prozent der grenzüberschreitenden Stromleitungen für den internationalen Stromhandel geöffnet werden. Hier wird eine markttechnische „Kupferplatte“ unterstellt, von der die Realität weit entfernt ist. Es besteht zwar damit die edle Absicht, Ausgleichsmaßnahmen effizienter und damit kostengünstiger nutzen zu können, aber es wird übersehen, dass damit wichtige Systemstrukturen verloren gehen, die für die Systemsicherheit unabdingbar sind. Die Robustheit des Gesamtsystems wird dadurch zwangsläufig reduziert. Störungen können sich schneller und weiter ausbreiten.

- Die zunehmenden Strompreisschwankungen deuten auf ein massives Planungsversagen hin.

- Ein Strommarktmodell, das nicht einmal mehr durch die Insider durchschaut wird: Euphemia – Ein Algorithmus, der den Strompreis in Europa bestimmt

- Politisch und regulatorisch werden immer mehr Mikromanagementeingriffe vorgenommen, die in komplexen Systemen selten das Problem lösen, sondern neue Probleme schaffen. Siehe auch Gefangen im System: Warum die Energiewende mehr Kooperation braucht.

- Zunehmende Gefahren durch den verstärkten Einsatz von Informationstechnik und die extrem zunehmende Vernetzung aller Komponenten, ohne dass die Sicherheit dieser Vernetzung verbessert wird. Gesetze zur Meldung und Sammlung von Vorfällen (z.B. IT-Sicherheitsgesetz oder KRITIS-Dachgesetz, NIS 2 etc. ) erhöhen die Sicherheit bei weitem nicht. Die Gefahren durch Angriffe von außen nehmen deutlich zu. Gerade hier sollten Erfahrungen aus anderen Branchen als Warnung verstanden werden. Gleichzeitig ist die Digitalisierung aber zwingend notwendig, um die zunehmende Komplexität beherrschbar zu halten. Ein Teufelskreis.

- Geht es nach den Vorstellungen der Digitalbranche, wird Deutschland im Jahr 2030 fast 70 Prozent oder rund 330 Terawattstunden (TWh) mehr Energie verbrauchen als in den Planungen zur Energiewende vorgesehen (siehe Digitalisierung als informatisierte Energie).

- Fossile Heizungen sollen durch Wärmepumpen ersetzt werden, die wiederum viel Strom benötigen. Eine Studie des Energiewirtschaftlichen Instituts der Universität Köln (EWI) zeigt im September 2020, dass in Zukunft während einer Kältewelle wie 2012 mit erheblichen Deckungslücken zu rechnen ist. („In North-West Europe, with up to ~35 to 70 GW of power interruptions during ~100 to 250 hours affecting large industrial sites, and possibly commercial and residential customers“).

Stressfaktor: Nicht systemische Energie-/Stromwende

- Der Rückbau von konventionellen Kraftwerken und Kernkraftwerken führt zum Abbau der für die Systemstabilität essenziellen Momentanreserve („rotierende Masse“). Dadurch wird das Stromnetz zunehmend fragiler.

- Die Volatilität der Energiebereitstellung durch wetterabhängige Erzeugungsanlagen nimmt mit dem Ausbau von PV- und Windkraftanlagen rasant zu. Der fehlende ganzheitliche Ansatz erfordert immer mehr Eingriffe zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität. Die systemkritische Pufferung und Speicherung wird viel zu wenig berücksichtigt. Gerne wird dabei übersehen, dass bei fossilen Energieträgern der Speicher in der Primärenergie enthalten ist, welcher nun ersetzt werden muss. Zum Thema Speicher siehe auch Energy Storage and Civilization: A Systems Approach.

- Das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) stellt das derzeitige Strommarktdesign in Frage: mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien steigt der Bedarf an regelbarer Leistung. Gleichzeitig gehen aber konventionelle Kraftwerkskapazitäten vom Netz. Bis 2030 werden bis zu 45 Gigawatt zusätzliche regelbare Leistung benötigt, um die gewohnte Systemsicherheit aufrechtzuerhalten.

- Over the next 10 years, coal-fired and nuclear power plants with a total capacity of around 100 GW will be shut down in Europe, equivalent to Germany’s thermal power capacity alone, according to grid operator data.

- BDWE: Laut des wissenschaftlichen Dienstes der EU (JRC – Joint Research Center) ergibt sich von 2016 bis 2025 in der EU ein Rückgang der installierten Leistung von Kohlekraftwerken von 150 Gigawatt (GW) auf 105 GW und ein weiterer Rückgang auf 55 GW bis 2030. Das entspricht einer Abnahme von 63 Prozent. Auch der Anteil der Kernenergie geht in vielen Ländern zurück.

- Der unkoordinierte Zubau von PV-Anlagen und die stundenweise Überproduktion werden zu einem immer größeren Stressfaktor, der ab Frühjahr 2025 zu vermehrten Zwangsabschaltungen führen kann. Generell werden auch so bereits immer mehr PV-Anlagen an sonnigen Tagen abgeregelt (71 Prozent der im Jahr 2024 bundesweit abgeregelten Photovoltaik-Leistung kommen aus Bayern.), um eine Netzüberlastung zu vermeiden.

- Gaskraftwerke sind eine wichtige Stütze, um rasch Schwankungen ausgleichen zu können. Viele Gaskraftwerke sind aber bereits über 30 Jahre alt und erreichen daher das Ende ihrer Nutzungszeit. „Es gibt derzeit allerdings keine Anreize, neue Gaskraftwerke zu errichten, weil sich das nicht rechnet.“

- Der Netzausbau kann mit der Veränderungsgeschwindigkeit der Energiebereitstellung, insbesondere des PV-Ausbaus, nicht Schritt halten. Der notwendige Netzausbau im Übertragungsnetz, um Windstrom aus Norddeutschland in die Verbrauchszentren Süddeutschlands zu bringen, verzögert sich massiv. Mit der Fertigstellung der ersten Leitung ist frühestens 2027 zu rechnen. Auch in Österreich muss die Wasserkraft an sonnigen Tagen immer öfter abgeregelt werden, um dem PV-Strom Vorrang zu geben oder Netzengpässe aufzulösen.

- Die hervorragenden Werte für die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit der Stromversorgung (SAIDI-Wert) täuschen über die zunehmenden Schwierigkeiten hinweg und sind ein falscher Indikator.

Die Hauptstressoren kurz erklärt

Vortrag 21.10.22

Veränderte Einspeisung

Windkraft

Photovoltaik

Kernenergie-Ausstieg

Blockheizkraftwerke

Biomasse

Neue elektrische Verbraucher

Elektrofahrzeuge

Wärmepumpen

Elektrische Speicher

Unter Hochspannung – Wie sicher sind unsere Stromnetze?

Elektrizität bewegt die Welt. Unterbrechungsfreie Stromversorgung und Netzstabilität sind technisch aufwendig. Die Energiewende verlangt eine neue Infrastruktur. Kommt diese rechtzeitig? Eine empfehlenswerte Dokumentation, welche einen Teil der (deutschen) Probleme aufzeigt.

Mögliche Auslösefaktoren

Als tatsächlich auslösendes Ereignis kommt eine ganze Reihe von Ereignissen in Frage, für die es bereits Erfahrungen auf anderen Kontinenten gibt. Das aus Sicht des Autors „wahrscheinlichste“ Szenario ist ein Systemversagen. Das heißt, ohne zusätzliche Einwirkung von außen. Einfach, weil die Komplexität nicht mehr beherrschbar ist und es zu massiven Überlastungen der Betriebsmittel kommt, die sich aus Selbstschutz vor Zerstörung abschalten. In gewisser Weise ist dies auch ein „Best-Case-Szenario“, da hier die geringsten Schäden an der Infrastruktur zu erwarten sind. Dies sollte eine schnellere Wiederherstellung der Stromversorgung ermöglichen. Alle hier dargestellten Folgen und Auswirkungen gehen von diesem „Best-Case-Szenario“ aus. Andere mögliche Auslöser:

- Naturereignisse (Erdrutsch, Erdbeben, Hochwasser, Trockenheit (Kühlwassermangel), Sonnensturm)

- Menschliches Versagen (Schaltfehler, Fehlreaktionen)

- Technisches Versagen (Wartungsmängel, Überalterung von Anlagen, Fehler)

- Ausfall der Primärenergie (Mangel an ÖL, Gas, Kohle oder Brennstäben, Wasser)

- Der internationale Stromhandel führt laufend zu überhöhten Systembelastungen; Unterschied Physik <-> Markt

- Systemische, organisatorische Mängel

- Kriminelle Handlungen (Diebstahl (Kupfer!), Betrug, Erpressung)

- Gezielte terroristische Anschläge

- Elektromagnetischerpuls (EMP), Mikrowellen, Koronaler Massenauswurf der Sonne (KMA; Zerstörung von Elektronikbauteilen)

- Cyber-Angriffe

Wann ist das Risiko am höchsten?

Leider lässt sich dies nicht pauschal beantworten. Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich.

Im Winter mit möglichen Dunkelflauten und Kältewellen steigt der Strombedarf und gleichzeitig sinkt die Verfügbarkeit von wetterabhängigen Erzeugungsanlagen. Auch die Verfügbarkeit von Gas und damit von Gaskraftwerken wird zum Thema.

Inzwischen wird auch das Frühjahr zunehmend als problematisch angesehen, wenn PV-Anlagen ihre Höchstleistung erreichen und der Verbrauch an Sonntagen gering ist, drohen ab Frühjahr 2025 Überlastungen mit möglichen Zwangsabschaltungen.

Im Sommer kann sich die Trockenheit negativ auf die Verfügbarkeit von Wärme- und Wasserkraftwerken auswirken. Generell erhöht der Klimawandel die Herausforderungen für die Bereitstellung von Strom, insbesondere für wetterabhängige Erzeugungsanlagen.

Weiterführende Informationen

Aktuelle Situation

Aktuelle Meldungen und Auswertungen zur Situation im europäischen Stromversorgungssystem

Blackout-Animation

Risikoeinschätzungen

Auswertung unterschiedlicher Quellen (Studien, Behörden, Medien)

Auswirkungen eines Blackouts

Welche Auswirkungen ein Blackout auf die Bevölkerung, Organisationen und Unternehmen haben wird, sehen Sie hier.

Blackout-Vorsorge Leitfäden

Hier finden Sie weiterführende Informationen für persönliche und organisatorische Vorsorgemaßnahmen.

Weiterführende Informationen

Hier finden Sie weiter-führende Informationen und Links zu anderen Organisationen und Quellen rund um das Thema Blackout und Vorsorge.

FOLGEN SIE MIR

Zuletzt aktualisiert am 19. März 2025 um 19:33