Letzte Aktualisierung am 26. November 2025.

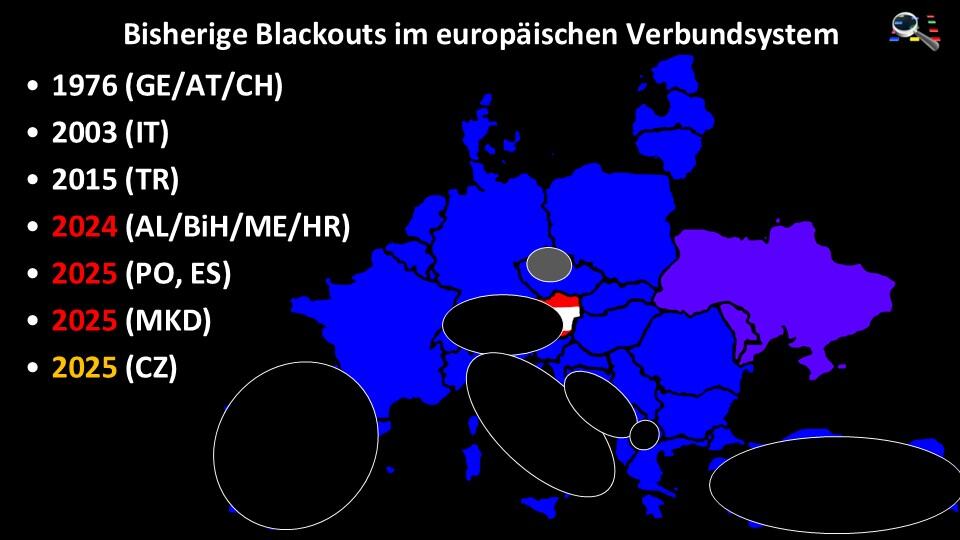

Am 28. April 2025 ereignete sich auf der Iberischen Halbinsel (Spanien und Portugal) eine folgenschwere Großstörung, die zum vierten europäischen Blackout und zum zweiten innerhalb eines Jahres führte. Die Wiederherstellung der Stromversorgung dauerte zwischen 4 und 18 Stunden.

Auch wenn es erste Einschätzungen zu den möglichen Ursachen gibt, wird es noch Monate dauern, bis eine genauere Analyse vorliegt, da es sich wie bei jedem derartigen Ereignis um eine Verkettung von an sich beherrschbaren Einzelereignissen handelte.

Die Geschwindigkeit, mit der das System kollabierte, deutet eindeutig auf eine Komplexitätsüberlastung in einem eng vernetzten System hin, das an seine Grenzen gestoßen ist. Diese Sequenz war ein „normaler Unfall“ wie aus dem Lehrbuch-Szenario: Mehrere Ausfälle, die fast gleichzeitig auftraten und sich gegenseitig verstärkten.

Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) haben mittlerweile eine eigene Webseite erstellt.

Anmerkung zur bisher größten Großstörung im europäischen Verbundnetz am 4. November 2006: Das war aus meiner Sicht kein Blackout im Sinne eines Systemausfalls, auch wenn 10 Millionen Kunden abgeschaltet wurden, um einen Blackout zu verhindern. Die Frequenz ging nirgendwo auf null, und das ist das entscheidende Kriterium! Deshalb war auch der Vorfall am 24. Juli 2021 in Spanien kein Blackout, obwohl auch dort eine Million Kunden für eine Stunde abgeschaltet wurden.

Erkenntnisse

Ortwin Renn

Es wird also klar, dass Unfälle und Katastrophen nicht in Einzelfällen und nur aufgrund von menschlichem Versagens auftreten. Sondern die Wahrscheinlichkeit eines Störfalls, der zu einem Unfall oder einer Katastrophe wird, steigt mit zunehmender Komplexität und Kopplung eines Systems. Je komplexer und je enger gekoppelt ein System ist, umso effizienter ist es auch. Aber in gleichem Maße steigt die Wahrscheinlichkeit eines unvermeidbaren Unfalls, der aufgrund der komplexen Interaktion der Komponenten nicht oder kaum beherrschbar ist. Katastrophen sind also normal, ihnen kann nur versucht werden, durch Antizipation der möglichen Folgen in allen Richtungen entgegenzuwirken. Aufgrund der unvorhersehbaren Wechselwirkungen wird man sie aber nie sicher machen können. Wenn Unfälle aber unvermeidbar sind, muss man sich entscheiden, bei welchem Nutzen man welche Risiken in Kauf nehmen will. (Normale Katastrophen nach Perrow, 2001; siehe auch Das Risikoparadox)

⚠️ Red Eléctrica warnte im Februar 2025 vor den Risiken im spanischen Stromnetz ⚠️

👉 Im Jahresbericht 2024 warnte der Systembetreiber Red Eléctrica seine Investoren ausdrücklich vor der Gefahr von „Stromabschaltungen“, die „schwerwiegend“ sein und die Stromversorgung aufgrund der hohen Durchdringung erneuerbarer Energiequellen „erheblich“ beeinträchtigen könnten.

👉 Das Unternehmen verwies auf die zunehmende Erzeugung aus wetterabhängigen Quellen, insbesondere durch kleinere Anlagen (z.B. für den Eigenverbrauch), und die gleichzeitige Reduktion der Fähigkeit zur Beherrschung von Störungen (fehlende Momentanreserve oder Speicher, die sich netzdienlich verhalten).

Red Eléctrica räumte in einem Bericht ein, dass das System sechs Tage vor dem Stromausfall unter einer Kombination von Ursachen litt, die nie gleichzeitig aufgetreten waren.

Am 22. und 24. April kam es im System zu mehreren Vorfällen, die es vorher noch nie gegeben hatte. Die Abschaltung der erneuerbaren Energieerzeugung hat die Spannungen weiter erhöht.Beide Berichte vom 22. und 24. April beschreiben ähnliche Situationen wie am Tag des großen Stromausfalls. Besonders relevant ist, dass Red Eléctrica schriftlich zugibt, dass es am 22. zu einer Reihe von Vorfällen gekommen sei, die zwar „im Betrieb relativ häufig“ vorkämen, „abernie alle gleichzeitig auftraten“. Ungleichgewichte im internationalen Handel, instabiles Verhalten der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Spannungsschwankungen in verschiedenen Bereichen des Systems. Bei diesen beiden Gelegenheiten, am 22. und 24. April, gelang es den Technikern, das System innerhalb weniger Minuten zu stabilisieren . Doch sechs Tage später, am 28., war diese Eindämmung nicht mehr möglich.

Augen verschließen nützt nichts

Auszüge aus elektroniknet.de bzw. dem Beitrag Augen verschließen nützt nichts

Doch die physikalischen Grundlagen, die beschreiben, wie sich ein Netz verhält, in das beispielsweise ein hoher Anteil an Energie aus PV-Anlagen eingespeist wird, ist nicht neu. Die »Übeltäter« sind auch keinesfalls die PV-Anlagen an sich – auch nicht die Windkraft oder Batterien, und die vielen Stromversorgungen in Industrie und in den Haushalten. Zu Übeltätern werden sie erst, weil sie in großer Zahl neu ins Netz eingebaut wurden – ohne daraus die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Denn nun bauen sich die sogenannten »nichtlinearen Dynamiken« auf. Das bedeutet: Die alten über Jahrzehnte gültigen Regeln zur Stabilisierung funktionieren nicht mehr, das Netz müsste über neue Methoden stabilisiert und dazu teilweise umgebaut werden.

Nun können »nichtlineare Dynamiken« aus vielfältigen Gründen entstehen. Es gab sie selbstverständlich auch in der Vergangenheit, nur tauchten sie in den alten Netzstrukturen kaum störend auf – aufgrund der vielen rotierenden Massen waren Selbstheilungskräfte im Netz vorhanden, die dafür sorgten, dass sich die nichtlinearen Dynamiken nicht aufschaukeln konnten, die Netze waren weitgehend symmetrisch, was ebenfalls dazu beitrug, dass keine Schieflasten entstanden.

Heute kommunizieren Tausende von Regler im Netz miteinander und reagieren darauf. Die früher vorhandenen stabilisierenden Elemente sind mit der steigenden Anzahl der Erneuerbaren zunehmend wegfallen, was das Problem verschärft. Jetzt stellen diese Dynamiken eine sehr ernst zu nehmende Gefahr für das Netz dar – die Entwicklung dorthin war aber für alle Experten sichtbar. Für niemanden, der Elektrotechnik studiert hat und der für Energieversorger und Netzbetreiber arbeitet, dürfte dies ein Geheimnis sein. Wer die Grundlagen kennt, der weiß auch, was zu tun ist, um die Netze dennoch zu stabilisieren.

Allerdings arbeiten diese Experten unter den Bedingungen, wie sie in unserer Energielandschaft derzeit eben herrschen. Und das bedeutet in der Realität: Alle verschließen die Augen vor dem Problem.

Aber solche Messungen hat der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica offensichtlich nicht vorgenommen.Die nichtlinearen Effekte konnten sich jedenfalls über Stunden hochschaukeln und führten zum Blackout.

Update 30.09.25

Der Bericht zeigt, dass die Trägheitsgrade in Südspanien am Tag des Vorfalls um 35 % unter dem von ENTSO-E, der Gruppe der europäischen Übertragungsnetzbetreiber, empfohlenen Schwellenwert lagen. Zu dieser Zeit war in der Region nur ein Gaskraftwerk in Betrieb, heute sind es durchschnittlich fünf in einem neuen „verstärkten Betriebsmodus“, der die Systemstabilität verbessern soll.

Rouco erklärte, dass rund 35 % des Übertragungsnetzes in diesen Regionen ebenfalls abgeschaltet waren, was zu Frequenzschwankungen und einem kaskadierenden Erzeugungsausfall beitrug. Dies führte zu Überspannungszuständen, die nicht mehr kontrolliert werden konnten, was zu einem vollständigen Zusammenbruch des Systems führte.

Während der spanische Übertragungsnetzbetreiber Red Eléctrica argumentierte, dass die Spannungen in „zulässigen“ Bereichen blieben, sagten der Branchenverband Aelec und Rouco, dass der normale Bereich 420 kV nicht überschreiten sollte – unter dem Ausfallwert von 435 kV.

Update 03.10.25 – Iberischer Blackout erstmals durch Überspannung ausgelöst

Der massive Stromausfall, der die Iberische Halbinsel im April traf, ist laut einem Bericht des europäischen Netzwerks der Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E der erste bekannte Blackout, der durch Überspannung verursacht wurde.

Ein Abschlussbericht, der im ersten Quartal des kommenden Jahres veröffentlicht werden soll, wird zentrale Fragen wie die Ursachenforschung, die ergriffenen Maßnahmen zur Spannungsregelung im System sowie die Rolle der Stromerzeuger bei der Spannungsstabilisierung untersuchen.

Der Bericht stellt fest, dass die Gründe für einige anfängliche Verluste bei der Stromerzeugung nicht bekannt sind. Einige wichtige Daten, insbesondere im Zusammenhang mit bestimmten Abschaltungen von Kraftwerken vor dem Blackout, fehlen laut dem Bericht weiterhin. Die Betreiber der Kraftwerke geben an, über diese Daten nicht zu verfügen, heißt es weiter. Insgesamt erwies sich die Erhebung vollständiger, qualitativ hochwertiger Daten für diese Untersuchung als äußerst schwierig, insbesondere bei den Netzbetreibern in Spanien, so der Bericht.

APG-PK: Kritische Systemanalyse nach Spanien-Blackout

Persönliche Anmerkung

In der Pressekonferenz wurde betont, dass ein solches Ereignis in Österreich aufgrund anderer bzw. besserer Rahmenbedingungen äußerst unwahrscheinlich ist. Wir sind definitiv besser aufgestellt und ich denke, dass die Hausaufgaben hervorragend gemacht werden. Ansonsten wäre wohl kaum ein Mitarbeiter der APG für die Leitung der Untersuchungskommission nominiert worden. Bedeutet das eine völlige Entwarnung? Ich weiß es nicht, aber ich bezweifle es.

Denn wenn nach fast sechsmonatiger Untersuchung noch keine genaueren Ursachen benannt werden können, ist das ein klarer Hinweis auf die mittlerweile enorme Komplexität des Stromversorgungssystems, die auch laufend zunimmt, ohne dass die Folgen wirklich bewusst zu sein scheinen. Zudem hat Gerhard Christiner die dringende Notwendigkeit einer systemischen Vorgangsweise betont, wie ich sie auch immer wieder einfordere. Eine solche ist aber bisher nicht erkennbar, da leider häufig Einzelinteressen vor Gesamtinteressen gehen (siehe auch „Gefangen im System: Warum die Energiewende mehr Kooperation braucht„).

Zum anderen hat dieses Ereignis alle überrascht, denn es ist etwas eingetreten, was niemand in dieser Form auf dem Radar hatte (Spannungskollaps). Wobei „niemand“ wahrscheinlich falsch ist, da die Mahner häufig zu wenig Gehör finden.

Wir leben zudem in sicherheitspolitisch sehr brisanten Zeiten: Stichworte sind hybride Bedrohungen, Sabotageangriffe auf kritische Infrastrukturen, Kriegsgefahr etc. Es wäre daher aus meiner Sicht weiterhin fahrlässig, die Möglichkeit eines überregionalen Strom-, Infrastruktur- und Versorgungsausfalls („Blackout“) zu ignorieren und auf Vorsorge zu verzichten. Was die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts anbelangt, gibt es daher keine richtige Antwort. Hier sei immer wieder auf die Truthahn-Illusion verwiesen, und ich möchte niemandem absprechen, das Leben bis zur Überraschung zu genießen. Gesellschaftlich ist das jedoch unverantwortlich und nicht zukunftsfähig.

APG-Vortrag 24.11.25

ab Minute 14

⚠️ Wieder kritische Situation Ende September 2025

In den letzten Septembertagen stand das spanische Stromnetz erneut kurz vor dem Zusammenbruch.

Red Eléctrica stellte Spannungsschwankungen fest, die denen vor dem massiven Stromausfall vom 28. April ähnelten: geringe Nachfrage, hohe Solar- und Windenergieproduktion und begrenzte synchrone Stromerzeugung, die dem Netz Trägheit und Stabilität verleiht.

In diesen Tagen fand auch die Abschaltung zweier Kernreaktoren zum Brennelementwechsel statt: der Reaktor in Almaraz, der alle 18 Monate neu befüllt wird, und der Reaktor in Cofrentes, dessen Brennelementwechselzyklus 24 Monate beträgt. Beide Abschaltungen wurden mehr als fünf Jahre im Voraus geplant, wie es bei Kernkraftwerken üblich ist, die ihren Brennelementwechsel mit dem Systembetreiber abstimmen. Das Problem lag also nicht in der Nichtverfügbarkeit dieser Anlagen, sondern in der Anfälligkeit eines Netzes, das zunehmend auf asynchrone Stromerzeugung angewiesen ist. Wenn erneuerbare Energien (die zwar notwendig, aber variabel sind) abrupt ein- und ausgeschaltet werden, destabilisiert sich die Spannung und die Sicherheitsmarge verringert sich.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten stand Spanien kurz vor einem massiven Stromausfall. Und dieses Mal gab es keine Ausreden: Die Ursachen waren bekannt, ebenso wie die Warnungen. Sollten die sieben Atomreaktoren, die derzeit den Großteil der synchronen und konstanten Stromversorgung des Landes liefern, wie von der Regierung geplant abgeschaltet werden, steigt das Risiko von Stromausfällen dramatisch. Und niemand kann dann behaupten, er sei nicht gewarnt worden.

Die ersten Ableitungen

Die erste und wichtigste Ableitung: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und deshalb sollten wir uns besser auf ein solches oder ähnlich mögliche Ereignisse vorbereiten! Dazu finden Sie auf dieser Seite zahlreiche Hilfestellungen. Sorgen Sie einfach für sich und Ihre Familie vor. Es kostet nicht viel, schafft aber eine große Sicherheit in Krisensituationen. Natürlich hoffen wir, dass wir das alles nie brauchen. Aber lieber haben und nicht brauchen, als unangenehm überrascht zu werden.

Generell lässt sich sagen, dass es bereits nach wenigen Stunden zu intensiven Spekulationen und Schuldzuweisungen kam und kommt. KI-generierte Analysen verstärken die Informationsflut und erhöhen die Unübersichtlichkeit. Wie so oft im Umgang mit systemischen Problemen gilt es daher auch hier, sich nicht zu sehr in Details zu verlieren, sondern den Überblick zu behalten und die wesentlichen Muster zu erkennen. Die Detailanalysen der Spezialisten im Stromnetz werden erfahrungsgemäß Monate in Anspruch nehmen. Und letztlich ist es auch zweitrangig, was dabei herauskommt, da das Grundproblem seit langem bekannt ist und eine schnelle Lösung nicht zu erwarten ist.

Es kann jederzeit und überall wieder passieren! Das ist aus meiner Sicht die derzeit entscheidende Erkenntnis von Michael Fette, mit dem ich seit Jahren in Kontakt stehe. Leider wurden seine Warnungen bisher ebenso wenig ernst genommen wie meine. Aber der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, wie ein bekanntes Sprichwort sagt. Siehe seine Systemanalysen weiter unten.

Das Problem ist ein Systemproblem, das nicht einfach und schnell zu lösen ist, sondern enorme Anstrengungen erfordert. Nicht die Erneuerbaren oder andere sind per se schuld, sondern wir verändern mit der Transformation und den damit verbundenen dynamischen Veränderungen der Parameter das gesamte Systemverhalten, was bereits sehr deutlich beobachtet werden kann. Ein solches System kann daher jederzeit instabil werden. Die bisherigen Schutzkonzepte reichen nicht mehr aus und müssen angepasst werden!

Ich rechne daher mit weiteren Ereignissen dieser oder ähnlicher Art, auf die man sich vorbereiten kann und muss. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir selbst in der Hand haben und wo wir selbst unmittelbar etwas verändern können. Alles andere ist Zeitverschwendung, unnötige Aufregung und bringt uns in den seltensten Fällen wirklich weiter. Das gilt insbesondere auch für die toxische Polarisierung, die sich auch hier weiter verschärfen wird. Deshalb noch einmal der Hinweis: In einer komplexen Welt, wie wir sie uns geschaffen haben, funktioniert kein Entweder-oder-Denken, sondern nur ein Sowohl-als-auch-Denken, das auch mit Widersprüchen leben kann, weil sie unvermeidlich sind. Deshalb möchte ich auch an dieser Stelle auf die sehr wertvollen Erkenntnisse aus dem Buch 12 Gesetze der Dummheit verweisen.

Zudem befinden wir uns derzeit in einer sehr kritischen geopolitischen Lage. Gerade angesichts der zunehmenden Sabotagegefahr im Rahmen der hybriden Kriegsführung gegen Kritische Infrastrukturen und der postulierten politischen Absicht, die Verteidigungsfähigkeit wiederherstellen zu wollen, fehlt die notwendige Ernsthaftigkeit, das Thema Vorsorge nachhaltig anzugehen. Denn Zivile Verteidigung oder Umfassende Landesverteidigung braucht eine starke Basis, eine widerstandsfähige Bevölkerung, die nicht bei der ersten größeren Versorgungsstörung zusammenbricht. Das Thema Vorsorge ist also mehr als ein „nice to have“, sondern eine wesentliche Grundlage für eine resiliente Gesellschaft.

Gesellschaftliche und staatliche Handlungsfähigkeit beginnen bei der individuellen Vorsorge. Wer von militärischer oder ziviler Verteidigungsfähigkeit spricht, ohne die Grundversorgung zu sichern, verkennt die Realität. Wir brauchen ein Umdenken – weg vom Silodenken, hin zu einer umfassenden, sektorübergreifenden Krisenvorsorge. Es geht also um unsere gemeinsame Zukunft und nicht um ein Randthema, auch wenn es oft so behandelt wird.

Ein Blickwinkel von außen

Was ist wirklich während des Stromausfalls auf der Iberischen Halbinsel in diesem Frühjahr passiert? Und wie sollen wir die widersprüchlichen Berichte einordnen?

Um Licht ins Dunkel zu bringen, begrüßen Gerard und Laurent den globalen Energieexperten Steve Berberich, der von 2011 bis 2020 als Präsident und CEO des California Independent System Operator (CAISO) tätig war. Steve führte CAISO durch den Stromausfall im August 2020 in Kalifornien und ist heute Präsident und CEO von Onward Energy.

Wir beginnen damit, den Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel in einen größeren Zusammenhang zu stellen und ihn mit den großen Netzausfällen der letzten Jahre zu vergleichen und gegenüberzustellen: Südaustralien 2016, Kalifornien 2020, Texas Uri 2021, Irland 2024, Louisiana 2025 und natürlich Iberien 2025.

Wir untersuchen sowohl die langfristigen systemischen Schwächen als auch die kurzfristigen auslösenden Ereignisse hinter jedem Fall und identifizieren Muster, Abweichungen und die Reformen, die in deren Folge durchgeführt wurden. Dann richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Spanien. Im Gegensatz zu den anderen Stromausfällen war der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel nicht auf extreme Wetterbedingungen zurückzuführen. Stattdessen befasst sich Steve – zusammen mit Gerard und Laurent – eingehend mit den zugrunde liegenden strukturellen Schwachstellen des spanischen Stromnetzes.

Von regulatorischen Lücken und Konstruktionsfehlern bis hin zu Betriebsfehlern untersuchen wir das gesamte System und kommen zu einer Reihe klarer, evidenzbasierter Schlussfolgerungen.

Systemische Betrachtungen

Systemanalyse Michael Fette

Michael Fette ist einer der wenigen hochkarätigen Experten, die sich weltweit seit Jahrzehnten mit nichtlinearen Effekten in Stromversorgungssystemen beschäftigen und oft dann zu Rate gezogen werden, wenn bei größeren Problemen und Schäden mit allen bekannten (Mess-)Methoden (Power Quality etc.) keine Ursachen gefunden werden können. Er warnt auch seit langem vor der unterschätzten Gefahr eines unsystematischen Umbaus des Stromversorgungssystems und einer unterkomplexen Herangehensweise.

Hier alle in den Videos präsentierten Folien als PDF.

Siehe auch den Beitrag Augen verschließen nützt nichts.

Systemische Betrachtung von Daniel Bleich

Zwei Wochen ist der Blackout in Spanien jetzt her und häufiger wurde ich gefragt: Und was war es?

Ich versuche den folgenden Dreiklang. Im Hauptbeitrag – Kernaussagen, in den Kommentaren: Begründungen.

- Was wissen wir und was wird, meines Erachtens nach, falsch kommuniziert?

- Was sind eigentlich diese spannungseinprägenden/netzbildenden Wechselrichter?

- Hilft rotierende Masse?

1. Was wissen wir und was wird, meines Erachtens nach, falsch kommuniziert?

Heute kam in die Medien, dass eine Umspannwerksstörung in Granada ursächlich für den Stromausfall gewesen sein soll. Das wird dann gerne direkt kommuniziert: Seht ihr, nicht die Erneuerbaren!

Ursache und Wirkung werden medial gerade gerne vermischt, insbesondere, wenn es vermeintlich ins „ideologische, eigene Bild“ passt. Die Antwort auf das „warum“ haben wir noch lange nicht, wir grenzen gerade das „wo“ ein.

Und dass Wechselrichter durch nicht-lineare Effekte, Harmonische usw. Betriebsmittel, grundsätzlich, zum Ausfall bringen können, hat der von mir sehr geschätzte Michael Fette im Gespräch mit Stefan Krauter exzellent dargestellt. Dass der hohe Anteil netzfolgender(!) WR eine Problemursache war, ist naheliegend.

Bekannt ist, dass es im Vorfeld des Blackouts zu Inter Area Oscillations kam, die vergleichbar zu jenen des Jahres 2016 waren. ENTSO-E-Bericht im Kommentar.

Diese Oszillationen waren nach dem Blackout in Spanien, nach meiner Kenntnis, weg. Grenzt die Genese eben ein.

Kommentar

Der Ausfall eines Umspannwerks – Ursache oder Wirkung?

Angenommen, Sie bleiben mit dem Auto liegen. Reicht Ihnen „das Auto ist kaputt“ als Aussage? Oder möchten Sie wissen, wieso Sie liegen geblieben sind? Mit der Verortung in Granada wissen wir nun, dass es von mir aus der Motor war.

Welches Teil des Motors defekt ist und wieso es zum Defekt kam, wissen wir nicht. Ein „plötzlicher Defekt“ in einem Umspannwerk tritt nicht mal eben so auf und außerdem ist es völlig unplausibel, dass ein Defekt in EINEM Umspannwerk das gesamte Netz in den Abgrund reißt. Das Zauberwort heißt (n-1)-Sicherheit. Ein Netz ist so zu planen, dass der Ausfall einzelner Assets nicht das Netz zum Versagen bringt. Ein Netzbetreiber, dem es in unfassbaren 9(!) Stunden gelang, ein schwarzgefallenes Netz wieder anzufahren, soll in der Planung so hemdsärmelig gearbeitet haben? Ich finde das unplausibel – und die Ursache für das Versagen begründet es noch lange nicht.

Das wirft Fragen auf.

2. Was sind eigentlich diese spannungseinprägenden/netzbildenden Wechselrichter?

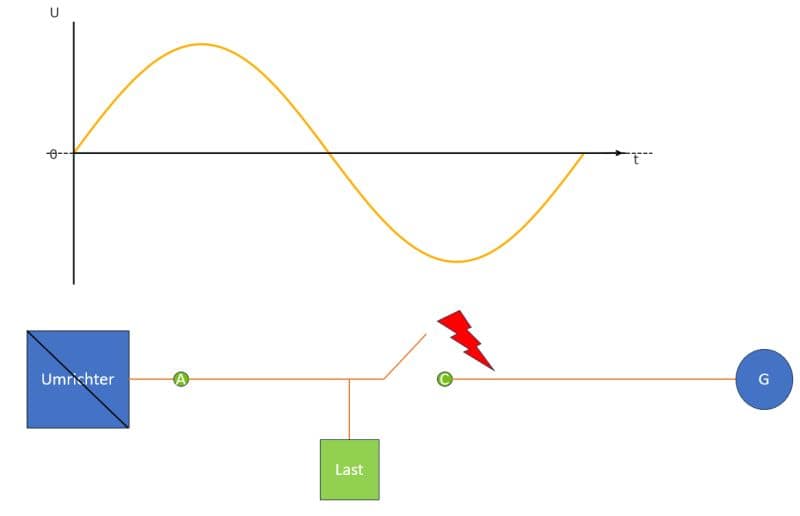

Wir sehen einen Sinusdurchgang. Die Amplitude, abgetragen auf der Y-Achse, ist die Spannung. Auf der X-Achse ist die Zeit abgetragen. In einer Sekunde gibt es 50 dieser Sinusdurchgänge. 50 Hz.

Darunter ist ein einfaches Netz zur Veranschaulichung zu sehen. Eine aggregierte Last, ein Wechselrichter mit dem Netzanschlusspunkt A, ein Generator sowie ein Fehlerort C.

Angenommen, WR und G speisen die Last, wobei die Last größer ist, als die Einzelleistungen von WR und G. Den Sinus stellt G, WR „speist“ auf den Sinus. Nehmen Sie als Vergleich ein E-Bike. Der Fahrer tritt und lenkt, der Motor unterstützt, aber ABHÄNGIG vom Tritt.

Es kommt zum Fehlereintritt bei C, der Netzschutz trennt die Leitung auf. Sofort resultiert eine neue Netztopologie mit Last > WR –> Abfall von Spannung U, der Sinus bricht ein, der WR erkennt dies und trennt sich vom Netz. Die Last fällt schwarz.

Ein spannungseinprägender WR würde in dieser Situation selbstständig den Netzzustand an Punkt A erkennen, über Droop-Charakteristik Spannung & Frequenz ausregeln und den Netzbetrieb absichern.

Kommentar

Spannungseinprägende Wechselrichter und deren Bedeutung für die Netzstabilität

Ist die WR-Leistung geringer als die Last, käme es zu einem Spannungsabfall bei der Last und hieraus folgend einem partiellen Lastabwurf. Spannungseinprägende Wechselrichter sind daher auch essentieller Teil der Damage Control – statt eines vollständigen Blackouts käme es in diesem Fall nur zu Teilausfällen. Erkennbar: WR sind softwaregeregelt, das Verhalten des Generators ist physikalisch bedingt. Entsprechend: der Netzzustandserkennung am Punkt A sowie der Qualität der Regelung kommen größte Bedeutung zu, da Netzbetrieb ohne Kommunikation möglich sein muss. Sprich: Der Zustand der Last wird nicht an den WR übermittelt – und das muss so bleiben, Thema Cybersecurity.

3. Hilft rotierende Masse?

Ja. Das ist reine Physik. Physik kann man nicht gut oder schlecht finden.

Dass rotierende Masse netzstabilisierend in Fehlerfällen wirkt und Puffer bei kritischen Konstellationen bietet, ist keine neue Erkenntnis und auch in Simulationen mehrfach nachgewiesen.

Kommentar

Rotierende Masse – Wichtig?

Blick auf die Grafik. Ein Fehler im durchverbundenen Netz könnte beispielsweise die Amplitude U absenken, der Sinus wird „flacher“, und auf der X-Achse die Länge des Sinusdurchgangs erhöhen. Trägheit sorgt dafür, dass, durch Überlastfähigkeit, die Absenkung der Amplitude und ebenso den Abfall der Frequenz verlangsamt werden. Dies resultiert in einer niedrigeren RoCoF, Rate of Change of Frequency. Eine hohe RoCoF, wie man sie in leistungselektronisch dominierten Netzen beobachten kann, führt beispielsweise zu deutlich erhöhten Bauteilbelastungen. Das haben sich keine traurigen, grauhaarigen Ingenieure aus Verzweiflung überlegt, das ist Physik, dazu gibt’s auch Paper und Präsentationen.

Zusammenfassung

Bekannt ist, wo das Epizentrum des Fehlers war. Wieso der Fehler aufgetreten ist, ist unklar. Glaubenskriege sind abzulehnen, der Physik bleiben Parteibuch und Überzeugung völlig egal, spannungseinprägende Wechselrichter sind zwingend notwendig. Und bis das vollumfänglich umgesetzt ist, hilft rotierende Masse.

Das ist kein Kampf gegen Erneuerbare, sondern die Beschreibung einestechnisch-physikalischen Sachzusammenhangs.

Energy Chart Talks 05.05. 2025 – Teil 2: Blackout in Spanien und Portugal 28.4.2025

Voltage, inertia and the Iberian blackout part 1: the theory

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Theorie der Stromnetze und die praktischen Erfahrungen der Netzbetreiber zeigen, dass Netze mit einem höheren Anteil an umrichterbasierter Erzeugung weniger stabil sind. Fehler sind schwieriger einzudämmen, und selbst wenn keine Fehler vorliegen, können Wechselrichter Fehlverhalten zeigen und Spannungsstörungen verursachen, die aufgrund mangelnder Netzstabilität zu Abschaltungen führen können, wenn nicht genügend synchrone Erzeugung vorhanden ist.

Die synchrone Erzeugung erfüllt drei sehr wichtige Funktionen, die sich mit IBRs nur schwer nachbilden lassen. Erstens erzeugen sie die Strom- und Spannungswellenformen mit einer stabilen 50-Hz-Frequenz und der richtigen Amplitude (z. B. 240 V im Vereinigten Königreich). Zweitens sind sie in der Lage, die Stabilität dieser Spannungswellenform aufrechtzuerhalten, zum Teil, weil ihre Trägheit Änderungen ihrer Betriebsgeschwindigkeit entgegenwirkt, und zum Teil, weil sie ihre Wirkleistungsabgabe variieren können, um auf Schwankungen im Netz zu reagieren. Und schließlich sind sie in der Lage, die Erregungsstärke ihrer Elektromagneten zu regulieren, was ihnen erlaubt, zur Spannungsregelung Blindleistung hinzuzufügen oder zu absorbieren.

Im Gegensatz dazu können wechselrichterbasierte Anlagen nicht nur viele dieser Funktionen nicht erfüllen, sondern in einigen Fällen auch Spannungsschwankungen auslösen, die die Stromnetze destabilisieren.

Voltage, inertia and the Iberian blackout part 2: faulty PV inverter crashed the grid

Der Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel hat gezeigt, wie wichtig Spannungsregelung und Blindleistung sind und wie ein schwaches Netz mit unzureichenden Kontrollmechanismen durch einen einzigen defekten Solarwechselrichter lahmgelegt werden kann. In diesem zweiten Teil meiner Analyse des Stromausfalls auf der Iberischen Halbinsel untersuche ich die spezifischen technischen Ursachen des Vorfalls. Technische Konzepte wie Frequenz, Spannung und Schwingungsdynamik werden hier nicht erläutert, sondern sind in Teil 1 behandelt, der die physikalischen Grundlagen und Kontrollherausforderungen in modernen Netzen beschreibt.

Dieser Blog basiert auf einem prägnanten, aber informativen Bericht von Red Eléctrica de España („REE“), dem spanischen Übertragungsnetzbetreiber („TSO“), der leichter zugänglich ist als der viel längere Regierungsbericht (nur auf Spanisch verfügbar – grobe englische Übersetzung hier).

Der überstürzte Weg zur Netto-Null und eine selbstgefällige Haltung gegenüber Spannungsregelung und Einhaltung von Vorschriften führten zum Zusammenbruch des spanischen Stromnetzes.

Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir aus dem Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ziehen sollten, sind:

- Schlecht konfigurierte Wechselrichter können in schwachen Stromnetzen zu katastrophalen Ausfällen führen.

- Der Spannungsregelung muss mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, nicht nur der Frequenzregelung.

- Die Einhaltung der Netzvorschriften muss besser überwacht werden.

- Die Normalisierung von Abweichungen führt oft zu Katastrophen.

Grundsätzlich müssen Übertragungsnetzbetreiber, Regulierungsbehörden und Energieministerien sicherstellen, dass sie sich nicht so sehr von ihren Netto-Null-Zielen blenden lassen, dass sie die Netzstabilität gefährden, insbesondere indem sie eine schrittweise Aushöhlung der Standards zulassen, die schließlich über das hinausgeht, was die Netze bewältigen können. Elf Menschen kamen bei dem Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel ums Leben. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die richtigen Lehren gezogen werden, um eine Wiederholung entweder in Spanien oder anderswo zu vermeiden.

Eigene systemische Betrachtungen und Gespräche

- 01.05.25: Twitter Space

- 01.05.25: Blackout auf der Iberischen Halbinsel: Was wir daraus lernen sollten

- 09.05.25: LinkedIn mit Marco Felsberger

Weitere Hinweise

- Aus Spanien gibt es Hinweise, dass es bereits in der Vorwoche zu zwei Beinahe-Ausfällen gekommen ist, ähnlich wie im letzten Jahr auf dem Balkan …

- Die Zusammenhänge zwischen der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und einer unzureichenden Systemanpassung sind ähnlich wie beim Blackout in Chile am 25. Februar 2025.

- In einer Warnung, die sich heute wie eine Vorahnung liest, schrieb die Muttergesellschaft des spanischen Netzbetreibers im Februar in ihrem Jahresbericht, dass das Management des Systems eine Herausforderung sei. „Die hohe Durchdringung der erneuerbaren Energien ohne die notwendigen technischen Fähigkeiten, um sie im Falle einer Störung ordnungsgemäß zu betreiben, […] kann zu schwerwiegenden Ausfällen bei der Stromerzeugung führen“, hieß es. Neue Technologien könnten helfen: Mehr Batterien können zur Stabilisierung des Netzes beitragen, und neue Systeme, so genannte synthetische Trägheitskraftwerke, können die Rolle übernehmen, die alte Spinnkraftwerke im neuen Solar- und Windzeitalter gespielt haben. Beide Systeme werden jedoch nur langsam eingeführt.

- Red Eléctrica schließt die Lieferung aller zuvor angeforderten Daten an die Kommission zur Analyse des Blackouts ab. Diese „Blackbox“ stellt ein Kontingent von Millionen von Daten dar, die sowohl aus der Systembetriebsaktivität als auch aus den übrigen Computersystemen des Unternehmens stammen.

- Das spanische Mobilfunknetz ist auf 6 Stunden Notbetrieb ausgelegt. Es kam aber erwartungsgemäß zu massiven Überlastungen. LTE (4G) funktionierte länger.

- Analysen Luis Badesa, Associate Professor at UPM

- Niemand kann behaupten, nicht gewusst zu haben, dass die massive Integration der erneuerbaren Energien (ein lobenswertes Ziel, das von fast allen unterstützt wird) erhebliche Änderungen der Vorschriften, der Investitionen in die Netze und der Verfahren der Systeme und Betreiber erfordert, wenn die Versorgung weiterhin gewährleistet und die Risiken eines Stromausfalls verringert werden sollen. Ich kann bestätigen, dass zumindest die REE-Techniker von Anfang an darauf bestanden haben. Der letzte bekannte Bericht stellt fest, dass „der massive Einstieg in die erneuerbare Stromerzeugung, die größtenteils auf Leistungselektronik basiert, eine Änderung der Anforderungen an die Schutzsysteme zur Folge hat“. Jordi Sevilla ist Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger Präsident der REE.

- Aelēc, der Arbeitgeberverband der wichtigsten spanischen Stromunternehmen hat sein Misstrauen gegenüber dem Bericht über den Stromausfall, der die iberische Halbinsel am 28. April im Dunkeln ließ, geäußert. Sie fordert, dass die extremen und allgemeinen Spannungsschwankungen im Netz am Morgen des 28. April und in den Tagen zuvor in die Untersuchung einbezogen werden. „Bereits am 22. und 24. April wurden Schwankungen beobachtet, die zur automatischen Abschaltung von Erzeugungsanlagen und Kunden (im Fall der Raffinerie Cartagena und der ADIF-Hochgeschwindigkeitsleitungen) führten und über die in den Medien berichtet wurde“, heißt es in einer Erklärung. In Bezug auf die von ENTSO-E veröffentlichten „Vorläufigen Informationen zur Chronologie der Ereignisse, die zum Blackout führten“, möchte der Verband jedoch darauf hinweisen, dass sich diese Chronologie nur auf die 20 Sekunden vor dem Zusammenbruch beschränkt und die Spannungsschwankungen, die den ganzen Vormittag und sogar an den vorangegangenen Tagen auftraten, nicht erwähnt. Der Vertreter der großen Elektrizitätsunternehmen weist jedoch darauf hin, dass die Situation des Netzes den ganzen Vormittag über instabil war und dass in den Sekunden vor dem Zusammenbruch Spannungswerte im Stromnetz gemessen wurden, die über den als Notfall geltenden Grenzen lagen. „In den Verbindungsknotenpunkten mit dem Übertragungsnetz wurde ab 10.00 Uhr im gesamten Gebiet der Halbinsel eine Zunahme der Spannungsinstabilität beobachtet, die sich von da an noch verstärkte. Diese hohen und schwankenden Spannungen konnten an verschiedenen Knotenpunkten des Übertragungsnetzes gemessen werden, deren Messungen von aelēc-Unternehmen beobachtet werden können“

- ⚠️ Die Spannungsinstabilität entwickelt sich schneller und leiser als die Frequenzinstabilität von Dlzar Al Kez, PhD, University of Manchester

Während Frequenzabweichungen systemweit auftreten und Alarme auslösen, sind Spannungsprobleme oft eher lokal begrenzt und können schnell eskalieren, manchmal bevor systemweite Alarme ausgelöst werden.Was passiert unter der Haube?- ➤ Die meisten netzgeführten Wechselrichter können zwar Blindleistung austauschen, aber ohne entsprechende Reserven, Einstellungen oder Koordinierung können sie bei Störungen oft keine dynamische Spannungsstützung bieten.

- ➤ Bei geringer Last verhalten sich lange Übertragungsleitungen wie Kondensatoren und speisen Ladestrom ein (Ferranti-Effekt).

- ➤ Wenn Synchrongeneratoren ausfallen, verliert das System kritische Blindleistungssenken, wodurch seine Fähigkeit, überschüssige Spannungen zu absorbieren, geschwächt wird.

Das Ergebnis? Steigende Spannungen lösen Schutzrelais aus, manchmal bevor die Frequenzabweichungen beginnen.

Saubere Energie ≠ Stabiles Netz

Überspannungen sind nicht neu, aber durch die Abschaltung von Synchronmaschinen (Kohle, Gas usw.) werden auch die Trägheit, die Spannungsdämpfung und die Fähigkeit zur Fehlerüberbrückung aufgehoben. Selbst wenn die Solarenergie nicht die Hauptursache ist, fehlen dem Netz möglicherweise die Mittel, um kleinere Störungen abzumildern, bevor sie kaskadenartig auftreten.

Die Schlüsselfrage ist nicht nur, was ausgelöst wird, sondern auch, was am Netz bleibt, denn davon hängt ab, ob es zu einer Spannungskaskade kommt.

Was brauchen wir jetzt?

- Netzbildende Wechselrichter mit reserviertem Blindleistungsspielraum und robuster Spannungsregelung.

- Synchrone Kondensatoren für dynamische VAR-Absorption und Systemstärke.

- FACTS-Geräte (STATCOMs, SVCs) für eine schnelle, örtlich begrenzte Spannungsregelung. Aktualisierte Grid Codes, die sich mit Überspannungsrisiken in Szenarien mit hohem Stromverbrauch und geringer Nachfrage befassen.

Die Lücke liegt möglicherweise nicht in den Fähigkeiten, sondern in der Implementierungsstrategie, der Durchsetzung der Netzregeln und der Systemkoordination.

Fallstudie: Wenn Wechselrichter nicht auslösen

In der nachstehenden Modellierung habe ich einen netzgeführten DFIG-Wechselrichter gezwungen, über seinen Überspannungsschwellenwert hinaus angeschlossen zu bleiben, um ein Szenario zu simulieren, in dem die Schutzsysteme bei geringer Netzstärke zu langsam reagieren, um den Fehler zu isolieren.

Anstatt wie erwartet offline zu gehen, blieb der Wechselrichter am Netz:

- → Die Blindleistung stieg sprunghaft an,

- → Die Wirkleistung stieg sprunghaft an, und

- → Spannungsschwankungen breiten sich im gesamten System aus.

Dies ist eine der versteckten Schwachstellen des passiven Wechselrichterverhaltens, das auf dem Papier sauber ist, in der Praxis aber instabil, wenn Schutzsysteme verzögern oder Wechselrichter nicht abschalten.

Die Folge? Kleine Störungen können schnell eskalieren und ein lokales Problem in ein systemweites Ereignis verwandeln.

- ⚠️ 19.06.25: Die Wettbewerbsbehörde aktualisiert nun die Vorschriften, um Stromausfälle nach Jahren der Untätigkeit zu vermeiden. Die Nationale Markt- und Wettbewerbskommission (CNMC) hat diesen Donnerstag nach den Berichten der Regierung und von Red Eléctrica über den Stromausfall vom 28. April angekündigt, dass sie bereits die Norm für die Spannungsregelung überarbeitet hat, ein Protokoll, das nach Ansicht von Branchenexperten dazu hätte beitragen können, dass der historische Vorfall nicht eingetreten wäre, wenn es aktualisiert worden wäre. „Am 12. Juni genehmigte das CNMC eine Überarbeitung der technischen Standards (Betriebsverfahren), die die Einzelheiten des Betriebs der Stromnetzbetriebsdienste (Anpassungsdienste) regeln, um den bestehenden Spannungsregelungsdienst zu modernisieren und einen Vergütungsrahmen zu schaffen“, so die Strommarktaufsicht in einer Erklärung. Red Eléctrica forderte bereits 2021 eine Aktualisierung dieser Verordnung angesichts der starken Durchdringung des Netzes mit erneuerbaren Energien. Die derzeitige Regelung stammt aus dem Jahr 2000, also aus den letzten 25 Jahren.

Chronologie und Netzwiederaufbau

Vorläufig bekannte Chronologie

Es gibt viele unterschiedliche bzw. widersprüchliche Aussagen, insbesondere über den zeitlichen Verlauf des Ausfalls, d.h. über mögliche Ursachen oder Folgen. Daher wird es hier sicher noch Änderungen geben. Entscheidend ist das eingangs angeführte Statement: Die Geschwindigkeit, mit der das System kollabierte, deutet eindeutig auf eine Komplexitätsüberlastung in einem eng vernetzten System hin, das an seine Grenzen gestoßen ist. Diese Sequenz war ein „normaler Unfall“ wie aus dem Lehrbuch-Szenario: Mehrere Ausfälle, die fast gleichzeitig auftraten und sich gegenseitig verstärkten. Ein oder mehrere noch zu bestimmende Ereignisse lösten eine Ereigniskette aus, die innerhalb von fünf Sekunden eine Trennung von der europäischen Stromversorgung und einen Ausfall der Stromversorgung der Halbinsel auslöste.

- Rund um 12:05 und 12:20 Uhr wurden Oszillationen beobachtet, welche auch auf der anderen Seite des Verbundsystems im Baltikum beobachtet wurden.

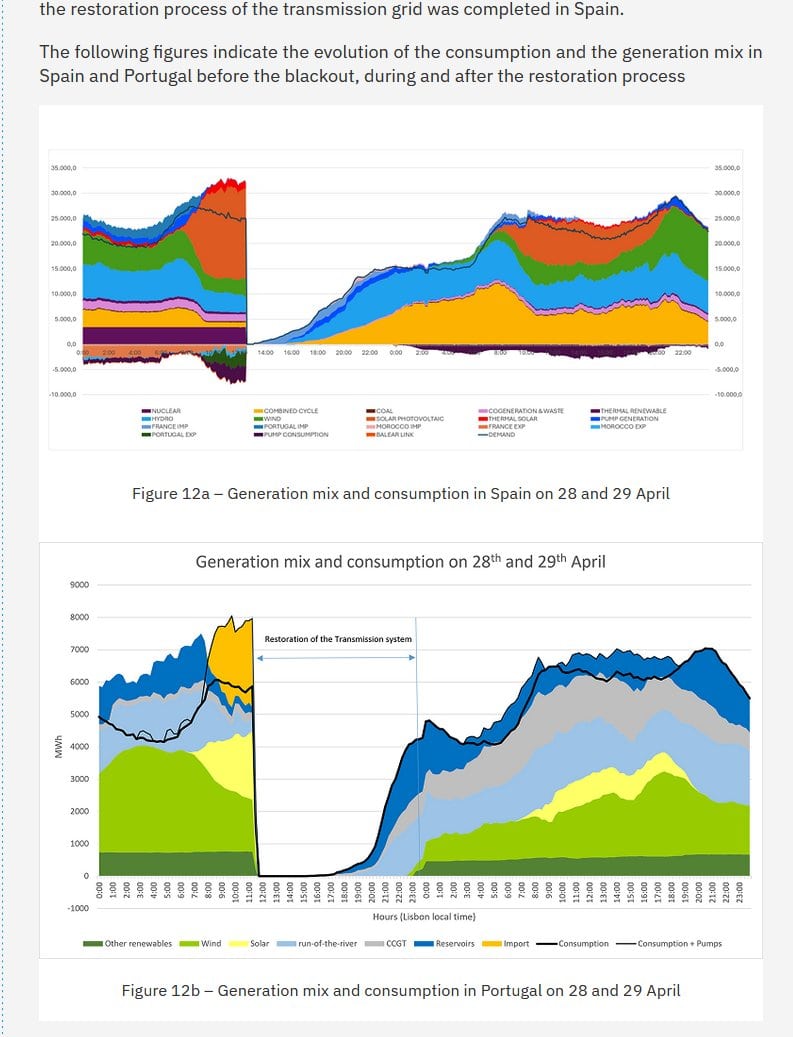

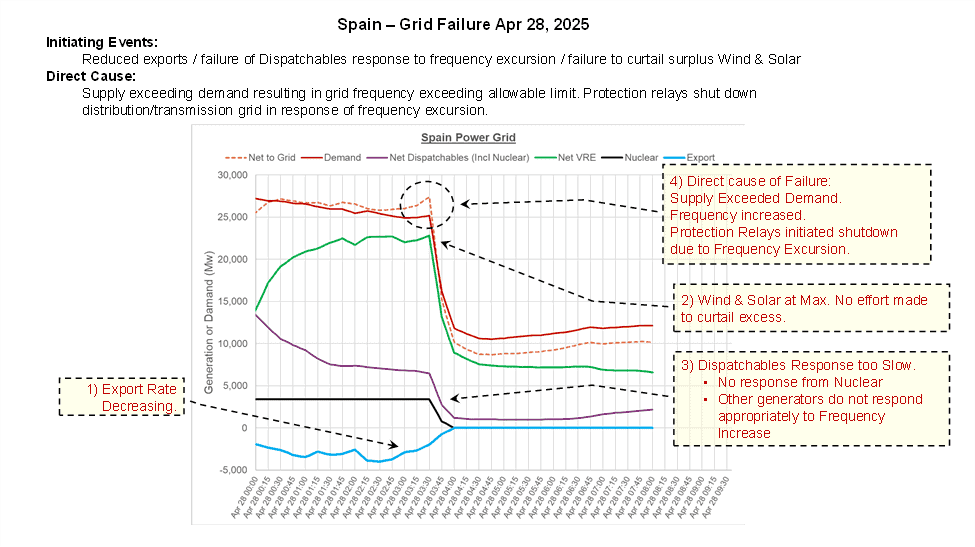

- Bis 12:30 Uhr: Hohe Erzeugung (27 GW), darunter 15 GW Solar, 3-4 GW Wind, geringer Verbrauch. Stromexport nach Frankreich und Portugal.

- 12:33:16 Uhr: Im Netz kommt es zu einem „Ereignis“, bei dem es sich offenbar um einen Stromerzeugungsausfall handelt. Die Frequenz sinkt plötzlich, aber das Netzwerk stabilisiert sich selbst.

- +1,5 Sekunden: Es kommt zu einem weiteren Verlust eines Stromerzeugers. Dieses zweite Ereignis destabilisiert das Netzwerk.

+3,5 Sekunden: Die Instabilität führt zur automatischen Abkopplung von Frankreich und Europa. Die Frequenz im iberischen Netz steigt rasch an (> 51 Hz). Binnen fünf Sekunden fallen schlagartig rund 15 Gigawatt Erzeugungsleistung aus, was knapp 60 % der zu diesem Zeitpunkt im Netz befindlichen Leistung entsprach. Es kommt zu einem kaskadierenden Zusammenbruch: Ein Netzwerkelement nach dem anderen fällt. Spanien und Portugal sind ohne Strom, also im Null-Strom-Zustand.

Die Unbekannten und weitere Faktoren

- „Wir wissen immer noch nicht, was das ursprüngliche Ereignis war“. Was wir identifizieren konnten, sind die beiden Stromausfälle aufgrund der vermuteten Auswirkungen auf die Netzfrequenz. Zwischen den beiden Ereignissen lagen nur 1,5 Sekunden.

- Es gibt Anzeichen einer möglichen früheren Instabilität im Netzwerk. Gegen 12:05 und 12:20 Uhr zeigen die Frequenzdaten Schwingungen an Messpunkten in Malaga. Diese Schwankungen könnten auch Anzeichen für bereits bestehende Probleme in Netzwerkelementen sein.

- Solange kein isolierter technischer Defekt oder Unfall größeren Ausmaßes festgestellt wird, deuten die Anzeichen auf ein Systemversagen hin. Das Netzwerk scheiterte aufgrund einer Verkettung von Problemen, anstatt Widerstand zu leisten.

- Die fehlende Trägheit im System: Viele Experten sind der Ansicht, dass der Einfluss der Solar- und Windenergie zum Zeitpunkt des Stromausfalls möglicherweise zu der Kaskade von Ausfällen nach der anfänglichen Instabilität beigetragen hat. Vor dem Vorfall wurde das spanische Netz hauptsächlich mit Solarenergie (59 %) und Windenergie (11 %) versorgt. Hohe Werte mit historischer Perspektive.

- Die schlechte Anbindung an Europa.

Netzwiederaufbau

- Um 17:00 Uhr gab Red Eléctrica über die sozialen Netzwerke bekannt, dass die Regionen Katalonien, Aragonien, Baskenland, Galizien, La Rioja, Asturien, Navarra, Kastilien-León, Extremadura und Andalusien wieder mit Strom versorgt werden. Nur eine Stunde später wurde mitgeteilt, dass auch in Madrid, in der Region Valencia, in Murcia und in Kastilien-La Mancha die Stromversorgung wiederhergestellt werden konnte.

- Um 19:00 Uhr waren rund 35 Prozent der Kunden wieder versorgt.

- Um 22:00 Uhr waren rund 43 Prozent der Kunden wieder versorgt.

- Um 06:00 Uhr morgens waren 99 % der Kunden wieder versorgt.

- Drei der fünf schwarzstartfähigen Kraftwerke waren aufgrund einer von der Verwaltung überwachten Geschäftsentscheidung während der planmäßigen Wartung stillgelegt. Nur zwei waren betriebsbereit. Dadurch verlief die Wiederherstellung deutlich langsamer und schwächer, als es ein normaler Notfallplan vorsieht. Das Ergebnis ist, dass nach fast 10 Stunden lediglich 35 bis 40 Prozent der nationalen Versorgung wiederhergestellt werden konnte.

ENTSO-E expert panel

09.05.25: ENTSO-E expert panel initiates the investigation into the causes of Iberian blackout

Nach dem Stromausfall auf der iberischen Halbinsel am 28. April haben ENTSO-E und die ihm angehörenden Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER), die nationalen Regulierungsbehörden (NRB) und die regionalen Koordinierungszentren (RCC) ein gemeinsames Expertengremium eingerichtet. Das Gremium wird von Experten aus Übertragungsnetzbetreibern geleitet, die nicht direkt von dem Vorfall betroffen waren, und umfasst Experten sowohl aus betroffenen als auch nicht betroffenen Übertragungsnetzbetreibern. Es wird die Ursachen des Stromausfalls untersuchen und Empfehlungen aussprechen.

In Übereinstimmung mit der „Incident Classification Scale Methodology“ wird die Untersuchung in zwei Phasen unterteilt. Zunächst wird das Gremium alle verfügbaren Daten über den Vorfall sammeln und analysieren, um die Ereignisse vom 28. April zu rekonstruieren und die Ursachen des Stromausfalls zu ermitteln. Diese Erkenntnisse werden in einem Tatsachenbericht zusammengefasst und veröffentlicht. In der zweiten Phase wird das Gremium Empfehlungen zur Vermeidung ähnlicher Vorfälle in der Zukunft ausarbeiten, die in einem Abschlussbericht veröffentlicht werden.

Alle bisher veröffentlichten Informationen, einschließlich der vorliegenden Mitteilung, stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der detaillierten Untersuchung des Vorfalls. Die Untersuchung folgt dem rechtlichen Rahmen gemäß der Verordnung (EU) 2017/1485 der Europäischen Union vom 2. August 2017 (Systembetriebsrichtlinie).

Quelle: Jonas Kristiansen Nøland

ENTSO-E wird die Ergebnisse der Untersuchung der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten über die Koordinierungsgruppe Elektrizität vorlegen und sie anschließend veröffentlichen, sobald die Analyse abgeschlossen ist.

Erste Informationen über die Chronologie der Ereignisse, die zum Stromausfall führten

Der Stromausfall ist das Ergebnis einer komplexen Abfolge von Ereignissen, für die ENTSO-E eine vorläufige Chronologie mit den bisher bekannten Informationen erstellt. Eine eingehende Analyse durch das Expertengremium wird in einem vollständigen technischen Bericht vorgelegt.

Am 28. April 2025 um 12:33 Uhr MEZ kam es in den Stromnetzen Spaniens und Portugals zu einem totalen Stromausfall. Ein kleines Gebiet in Frankreich, nahe der Grenze zu Spanien, war ebenfalls von dem Vorfall betroffen, wenn auch nur für eine sehr begrenzte Dauer. Der Rest des kontinentaleuropäischen Stromnetzes war von keiner Störung betroffen.

In der halben Stunde vor dem Vorfall wurden im kontinentaleuropäischen Synchronbereich zwei Schwingungsperioden (Leistungs- und Frequenzschwankungen) beobachtet, und zwar zwischen 12:03 und 12:07 MEZ bzw. zwischen 12:19 und 12:21 MEZ. Die Übertragungsnetzbetreiber Spaniens (Red Electrica) und Frankreichs (RTE) ergriffen Maßnahmen zur Abschwächung dieser Schwingungen. Zum Zeitpunkt der Störung gab es keine Schwingungen und die Netzvariablen lagen im normalen Betriebsbereich.

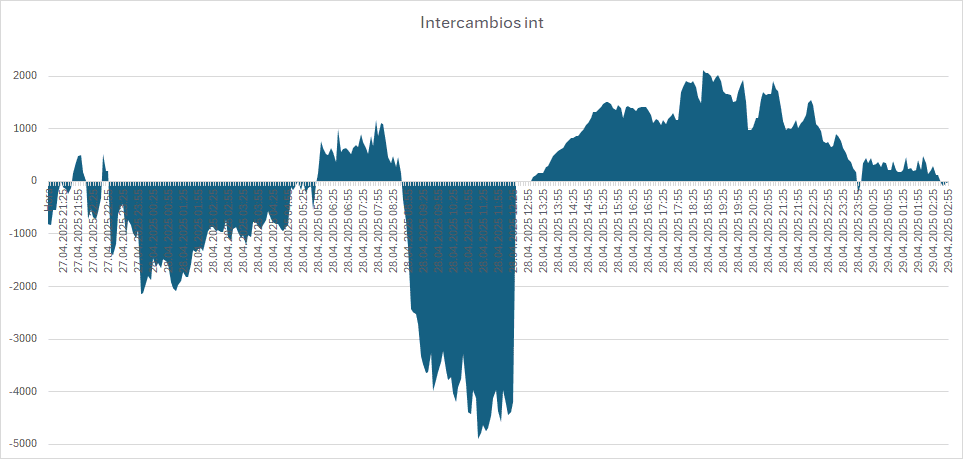

Vor dem Zwischenfall belief sich das internationale Austauschprogramm Spaniens auf 1.000 MW nach Frankreich, 2.000 MW nach Portugal und 800 MW nach Marokko, alle in Exportrichtung.

Aus den bisherigen Daten ergibt sich folgender Ablauf des Vorfalls:

- Beginnend um 12:32:57 Uhr MEZ und innerhalb von 20 Sekunden danach wurde vermutlich eine Reihe verschiedener Erzeugungsausfälle in Südspanien registriert, die sich auf eine anfänglich geschätzte Gesamtleistung von 2200 MW beliefen. In Portugal und Frankreich wurden keine Erzeugungsausfälle beobachtet. Als Folge dieser Ereignisse sank die Frequenz, und in Spanien und Portugal wurde ein Spannungsanstieg beobachtet.

- Zwischen 12:33:18 und 12:33:21 MEZ sank die Frequenz des Stromnetzes der Iberischen Halbinsel weiter und erreichte 48,0 Hz. Die automatischen Lastabwurfschutzpläne Spaniens und Portugals wurden aktiviert.

- Um 12:33:21 MEZ wurden die Wechselstrom-Freileitungen zwischen Frankreich und Spanien durch Schutzeinrichtungen gegen den Verlust der Synchronität abgeschaltet.

- Um 12:33:24 Uhr MEZ brach das iberische Stromsystem vollständig zusammen und die HGÜ-Leitungen zwischen Frankreich und Spanien stellten die Stromübertragung ein.

Sobald die Unterbrechung der Stromversorgung eintrat, arbeiteten die betroffenen ÜNB koordiniert zusammen, um die Stromversorgung in der betroffenen Region in Frankreich sowie in Spanien und Portugal wiederherzustellen.

Die wichtigsten Schritte des Wiederherstellungsprozesses waren die folgenden:

- Um 12:44 Uhr MEZ wurde eine erste 400-kV-Leitung zwischen Frankreich und Spanien wieder unter Strom gesetzt (westlicher Teil der Grenze).

- Um 13:04 Uhr MEZ wurde die Verbindung zwischen Marokko und Spanien wieder unter Strom gesetzt.

- Vom Beginn der Wiederherstellung bis ca. 13:30 Uhr MEZ starteten mehrere Wasserkraftwerke in Spanien mit Schwarzstartfähigkeit ihre Schwarzstartprozesse, um die Wiederherstellung des Systems einzuleiten.

- Um 13:35 Uhr MEZ wurde der östliche Teil der Verbindungsleitung zwischen Frankreich und Spanien wieder mit Strom versorgt.

- Um 16:11 Uhr und 17:26 Uhr MEZ konnten die beiden schwarzstartfähigen Kraftwerke in Portugal nach erfolglosen Versuchen wieder in Betrieb genommen werden, sodass der Wiederherstellungsprozess in Portugal mit zwei Inseln eingeleitet werden konnte.

- Um 18:36 Uhr MEZ wurde die erste 220-kV-Verbindungsleitung zwischen Spanien und Portugal wieder in Betrieb genommen, wodurch die Wiederherstellung des portugiesischen Systems beschleunigt werden konnte.

- Um 21:35 Uhr MEZ wurde die südliche 400-kV-Verbindungsleitung zwischen Spanien und Portugal wieder unter Strom gesetzt.

- Um 00:22 Uhr MEZ am 29. April 2025 war der Wiederherstellungsprozess des Übertragungsnetzes in Portugal abgeschlossen.

- Um etwa 04:00 Uhr MEZ war die Wiederherstellung des Übertragungsnetzes in Spanien abgeschlossen.

Zusammensetzung des Expertengremiums

Das Expertengremium wird von Klaus Kaschnitz (APG, Österreich) und Richard Balog (MAVIR, Ungarn) geleitet.

Erste frequenztechnische Analyse (30.04.25)

Der vollständige Beitrag ist auf RJ2-Netzfrequenzinfodienst zu finden.

WICHTIG: Unsere Analyse ist als vorläufige Interpretation zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie soll vielmehr eine erste Hypothese zum Ablauf der Störung vorstellen: Das Blackout-Ereignis hat sich angekündigt. Das Blackout auf der Iberischen Halbinsel trat nicht plötzlich ein, sondern kündigte sich mindestens 15 Minuten vorher an. Nachfolgend haben wir unsere Ereignisse zusammengefasst.

[Anmerkung: Wichtig ist, dass wir auch hier einem Rückschaufehler unterliegen! Jetzt sind die Muster offensichtlich und klar zuzuordnen. Die Frage ist, ob wir das auch im Vorhinein richtig erkennen können, was bei der Mustererkennung noch die leichtere Übung wäre. Aber wie soll dann reagiert werden? Von wem? Wo?]

Bild: grafische Auswertung Netzfrequenzmeldung Stufe 3 am 28.4.2025 um 10:33 UTC (12:33 MESZ)

Erkannter Netzfrequenzeinbruch durch Blackout in Spanien/Portugal/Südfrankreich

Bild: Zeitliche Analyse mit Ereignis- und Schwingungsdarstellung (Messort Wuppertal, Deutschland)

Vorläufige Interpretation auf Basis der aktuellen Datenlage:

Zum Blackout-Ereignis:

Betrachten wir die allgemein verfügbaren Informationen und fassen unsere Überlegungen dazu zusammen.

Die genaue Ursache für den Blackout konnte bisher nicht eindeutig identifiziert werden. Dies hängt vor allem mit der schwierigen Suche nach dem Auslöser zusammen.

Warum gestaltet sich diese Suche so schwierig?

Im Rahmen der Störungsanalyse wurde bislang kein eindeutiger Defekt an einem oder mehreren Systemen identifiziert. Dies gestaltet die Ursachenforschung besonders schwierig und zeitaufwändig. Eine umfassende Datensammlung („Blackbox“), die vermutlich mehrere Millionen Datensätze enthält, wurde bereits an den spanischen Netzbetreiber Red Eléctrica übergeben. Dessen Aufgabe ist es nun, die zusammengetragenen relevanten Daten auszuwerten, zu prüfen und zu analysieren. Gegebenenfalls werden zusätzliche Daten und lokale Messwerte herangezogen, um den Hergang vollständig rekonstruieren zu können.

Bei der Untersuchung der Störung ist die exakte zeitliche Rekonstruktion und Bewertung der Ereigniskette von entscheidender Bedeutung.

Wir werden Sie hier informieren, sobald die offizielle Analyse veröffentlicht wird.

Was wir wissen:

Am 28.4.2025 kam es gegen 10:33 UTC (12:33 MESZ) zu einem Blackout auf der Iberischen Halbinsel. Fest steht, dass dieser durch eine unkontrollierbare Kaskade von Netzschutzabschaltungen verursacht wurde.

Auslöser war ein plötzlicher Einbruch der Stromerzeugung in Spanien um etwa 15 GW (interner Vermerk: Grafik Ereignis Punkt 6, Anmerkung: die in der Grafik angegebene Netzlastdifferenz bezieht sich nur auf den gemessenen Frequenzeinbruch und stellt deshalb nicht den sich geänderten Lastbedarf in Richtung Spanien dar). Um dieses plötzliche Defizit auszugleichen, musste Spanien massiv Strom aus dem europäischen Verbundnetz importieren. Dieser hohe Importbedarf kehrte die bisherigen Stromflüsse um – statt zu exportieren, zog Spanien nun große Leistungsmengen über die Verbindungsleitungen aus Richtung Frankreich.

Das hatte zwei unmittelbare Folgen:

-

Die Netzfrequenz im gesamten europäischen Verbundnetz sank spürbar ab (siehe unsere Grafik).

-

Die Leitungen zwischen Spanien und Frankreich wurden durch den hohen Stromfluss überlastet und vom Netzschutz automatisch notgetrennt.

Technisch gesehen erreichte das System einen kritischen Punkt (Kipppunkt), der zum Selbstschutz die Notabschaltung zur Folge hatte.

Störungsablauf aus Sicht des europäischen Verbundnetzes

Die Abtrennung der Iberischen Halbinsel war aus technischer Sicht für das kontinentaleuropäische Verbundnetz erforderlich, um dessen Stabilität zu gewährleisten. Die im europäischen Verbundsystem vorgehaltene verfügbare Regelleistung wurde aktiviert, um das durch die Trennung verursachte Leistungsdefizit zu kompensieren und die Netzfrequenz zu stabilisieren. Die aus der Netzfrequenzdifferenz (zum Sollwert 50 Hz) abgerufene Reserveleistung betrug etwa 2300 MW. Die Bereitstellung geschah innerhalb 10 Minuten ab 10:34 UTC (12:34 MESZ) bis 10:44 UTC (12:44 MESZ), siehe unsere Grafik.

Störungsablauf aus spanischer Sicht

Während sich das europäische Verbundnetz stabilisierte, konnte auf der Iberischen Halbinsel die plötzlich benötigte fehlende Leistung nach der Netzschutzabschaltung der Verbindungsleitungen nicht mehr über Frankreich importiert werden.

Die Erzeugungsanlagen in Portugal, die dem spanischen Netz angeschlossenen sind, konnten die benötigte Leistung ebenfalls nicht liefern. Auch die möglicherweise noch bestehende Verbindungsleitung nach Marokko im Süden Spaniens konnte das entstandene Leistungsdefizit nicht ausgleichen; sie wurde wahrscheinlich ebenfalls zeitgleich durch eine Netzschutzabschaltung vom spanischen Stromnetz getrennt.

Aus ähnlichen Gründen wurde wohl auch die HGÜ-Verbindung (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) zu den Balearen getrennt. Dies hatte jedoch zur Folge, dass die Balearen ihrerseits in einen stabilen Inselnetzbetrieb

übergehen konnten. Dort wurde die Störung möglicherweise zwar bemerkt, aber es gab keine Versorgungsunterbrechung.

Unterfrequenzabwurf auf der Iberischen Halbinsel

Die Netzfrequenz auf der nun isolierten Iberischen Halbinsel sank unter 49 Hz ab, was in praktisch allen Umspannwerken und Netzverteilern zu großflächigen Unterfrequenzabschaltungen und somit zum flächendeckenden Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel führte.

Wir werden den Ablauf der Störung in Portugal noch genauer beschreiben, aber es ist davon auszugehen, dass Portugal aufgrund seiner Verbindung zum spanischen Stromnetz ebenfalls in die Unterfrequenzabschaltung hineingezogen wurde.

Schnelle Wiederherstellung:

Dank des verfügbaren europäischen Verbundnetzte und den lokalen (verfügbaren betriebsbereiten) Kraftwerken in Spanien und Portugal konnte die Wiederversorgung der Iberischen Halbinsel innerhalb einer Nacht fast vollständig wieder hergestellt werden. An dieser Stelle gebührt den Kolleginnen und Kollegen in den Leitstellen in den Netzleitstellen und den Kraftwerken auf der Iberischen Halbinsel großer Respekt. Der Wiederaufbau eines komplexen Verbundnetzes zur Wiederversorgung ist keine alltägliche Aufgabe und wurde – insbesondere unter dem enormen Druck, dass Millionen von Menschen auf die Wiederversorgung warteten – souverän gemeistert.

Die detaillierte Beschreibung der Wiederversorgung wird ebenfalls Teil des offiziellen Abschlussberichts sein. Wir werden Sie hier informieren, sobald dieser veröffentlicht wird.

Mögliche Ursache der Störung

Was konnte bisher beobachtet werden?

Offensichtlich kam es bereits vor dem eigentlichen Blackout zu deutlichen regionalen Schwingungsphänomenen, die sich in Schwankungen der lokalen Netzspannung und in der Netzfrequenz zeigten. Diese Ereignisse führten zu weiteren Effekten. Insbesondere haben wahrscheinlich vor allem Überstromereignisse die ersten lokalen, regionalen und schließlich überregionalen Netzschutzabschaltungen ausgelöst, die letztlich zur Überlastung des Gesamtsystems und zur Netztrennung führten.

Hierzu haben wir zwei Links beigefügt:

Link: www.linkedin.com/posts/rafael-segundo-1691702b_powersystems-blackout-spain-ugcPost

Link: www.linkedin.com/posts/william-mathis-journalist_we-still-dont-know-what-exactly-happened-activity

Aber was könnte der eigentliche Auslöser gewesen sein?

Unser Stromnetz ist ein komplexes, dynamisches System, das unter bestimmten Bedingungen ins Schwingen geraten kann. Ein erhöhtes Risiko hierfür besteht insbesondere dann, wenn konventionelle Kraftwerke mit rotierender Masse – welche die für die Netzstabilität wichtige Trägheit (Momentanreserve) liefern – reduziert werden oder ausfallen, während gleichzeitig die Einspeisung aus wechselrichterbasierten Quellen (wie Solar- und Windkraftanlagen) hoch ist.

Ein Stromnetz lässt sich mit den heute überwiegend eingesetzten, ’netzfolgenden‘ Wechselrichtern allein nicht stabil betreiben. Diese stabilisieren das Netz nicht von sich aus und können unter ungünstigen Umständen aus regelungstechnischer Sicht Schwingungen sogar verstärken. Rotierende Generatoren wirken dem durch ihre physikalischen Eigenschaften, insbesondere ihre Schwungmasse, entgegen und dämpfen solche Schwingungen.

Netzfolgende Wechselrichter benötigen eine stabile Spannung und Frequenz als Referenz (Führungsgröße), der sie folgen können. Konventionelle Generatoren liefern diese Referenz und stabilisieren das Netz durch ihre Schwungmasse. Sie synchronisieren sich und das Netz und helfen dabei, Spannung und Frequenz stabil zu halten. Obwohl auch konventionelle Generatoren unter bestimmten Umständen an Schwingungen beteiligt sein können, ist ihr dominierender Effekt die Stabilisierung des Netzes, was es robuster macht. Ein hoher Anteil wechselrichterbasierter Einspeisung bei gleichzeitig geringer rotierender Masse im System stellt daher eine Herausforderung für die Netzstabilität dar. Diese Herausforderung ist jedoch technisch lösbar. Die Ursache liegt also nicht in den erneuerbaren Energien an sich, sondern in der Notwendigkeit, Wechselrichter so weiterzuentwickeln, dass sie aktiv zur Netzstabilität beitragen – Stichwort ’netzbildende Wechselrichter‘.

Solche und weitere technische Anpassungen sind unserer Meinung auch für die Iberische Halbinsel essenziell.

Zu diesem Abschnitt haben wir zwei Links bereitgestellt:

Youtube-Link: Blackout Spanien – Was kann die Ursache gewesen sein? Interview Stefan Krauter mit Dr.-Ing. habil. Michael Fette

Red Eléctrica warnte in ihrem Jahresbericht vor Risiken im spanischen Stromnetz.

Vor zwei Monaten warnte der Systembetreiber Red Eléctrica seine Investoren sogar ausdrücklich in seinem Jahresbericht 2024 vor der hypothetischen Gefahr von „Stromabschaltungen“, die „schwerwiegend“ sein könnten und die Stromversorgung aufgrund der hohen Durchdringung erneuerbarer Energiequellen „erheblich“ beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus wies die Gruppe darauf hin, dass dieses Ereignis „indirekte“ Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens haben könnte.

Redeia, die Muttergesellschaft von Red Eléctrica, sprach im Zusammenhang mit der Energiewende zwei parallele Warnungen aus: Einerseits verwies das Unternehmen auf den Anstieg der Produktion erneuerbarer Energien, kleinere Anlagen (etwa für den Eigenverbrauch) und eine geringere Fähigkeit, sich an Störungen anzupassen. Der andere Punkt bezog sich auf die Schließung konventioneller Kraftwerke – Kohlekraftwerke, Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke und Kernkraftwerke –, was eine geringere Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber unvorhergesehenen Spannungsspitzen bedeutet.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: Kann eine solche Störung erneut auftreten?

Ja, solche Störungen im gesamten Versorgungsnetz sind potenziell möglich, so lange die technischen Anforderungen für Wechselrichter und weitere netzstabilisierende Maßnahmen nicht umgesetzt sind.

Unsere Hypothese zu den Ereignissen des Blackouts in Spanien:

Infolge hoher Solar- und Windkrafteinspeisung und den überwiegend eingesetzten „netzfolgenden“ Wechselrichtern sowie der vermehrte Einsatz von elektronischen Lasten auf Verbraucherseite und den dadurch auftretenden dynamischen Wechselwirkungseffekten entstand in einem oder mehreren Netzgebieten der Iberischen Halbinsel eine sich aufschaukelnde regionale bis überregionale Erzeugungsoszillation. Diese führte zunächst zu Teilnetzabschaltungen, anschließend zu Netzüberlastungen und schließlich zu Netzschutzabschaltungen auf der Transportebene. Der daraus resultierende Erzeugungsausfall verursachte eine Umkehr des Energieflusses aus Europa zur Iberischen Halbinsel. Die folgende Überlastung der Transportleitungen zur Iberischen Halbinsel hatte eine Netzschutzabschaltung zu folge, die dazu führte, dass sich die Iberische Halbinsel vom europäischen Verbundnetz trennte und sich nicht mehr selbst versorgen konnte.

Die Netzfrequenz in Spanien und Portugal fiel unter 49 Hz, es kann zu Strom-Notabschaltungen durch Unterfrequenz in praktisch allen Umspannwerken und Netzverteilern auf der Iberischen Halbinsel. Damit war die gesamte Iberische Halbinsel von dieser Störung betroffen.

-

Besonders brisant ist, dass der Systembetreiber Red Eléctrica offensichtlich bereits vor zwei Monaten vor diesem Szenario gewarnt hatte.

-

Es gab bereits einige Tage vor dem Blackout interne Vorfälle im spanischen Stromnetz, die Hinweise auf eine mögliche Stromnetzinstabilität zeigten

Der RJ2-Netzfrequenzinfodienst erkennt diese Netzfrequenzanomalie mit dem „Dynamisches Netzfrequenz- Schwingungsmonitoring“ und meldet ungewöhnliche Ereignisse (z.B. am 19.8.2024, 6:00 – 8:15)

Erfahrungen vor Ort

Bekannt gewordene Schäden und Probleme

- Todesfälle durch Kerzen und unsachgemäß betriebene Notstromaggregate.

- Es wird ein finanzieller Schaden von zumindest zwei Milliarden Euro erwartet. Teilweise wird mit einem Schaden von bis zu 4,5 Milliarden Euro gerechnet. Alleine in der Landwirtschaft werden Zahlen von zumindest 200 Millionen Euro genannt.

- Manche Industrieanlagen hätten durch die abrupte Unterbrechung der Energieversorgung Schaden genommen.

- Auch die Lebensmittelindustrie und der Handel klagen über herbe Verluste, etwa infolge unterbrochener Kühlketten. Viele Supermärkte mussten ihr gesamtes Kühl- und Tiefkühlsortiment entsorgen, weil die Lebensmittel zu warm geworden waren. Nach Schätzungen der ASEDAS, die 75 Prozent des spanischen Lebensmittelhandels vertritt, haben ihre Mitgliedsunternehmen einen Gesamtverlust von mindestens 53 Millionen Euro erlitten. Die Hauptauswirkungen sind auf frische, gekühlte und tiefgefrorene Produkte zurückzuführen, die zurückgerufen werden mussten. Außerdem war es aufgrund der Dringlichkeit, der außergewöhnlichen Umstände und des Mangels an Informationen in den ersten Stunden nach dem Stromausfall nicht möglich, diese Produkte zu spenden. Neben dem Verlust von Lagerbeständen bedeutete die fehlende Stromversorgung einen zusätzlichen logistischen Aufwand, zu dem noch die Kosten für den Transport, den Kraftstoff für die Generatoren, die Kosten für die Müllbeseitigung, die erhöhte Sicherheit usw. hinzukamen.

- Die wichtigsten Rettungsarbeiten während des Stromausfalls waren die Evakuierung der 35.000 Passagiere aus den Zügen, die auf der Halbinsel verstreut waren. Von den 116 Zügen, die um 12:30 Uhr betroffen waren, waren um 18:30 Uhr 26 noch nicht evakuiert, und um 0:00 Uhr waren es 7. Ein Zug war in der Mitte des Pajares-Tunnels stecken geblieben.

- Ausfall des Notrufsystems für ältere Menschen, von dem auch 3 Tage nach dem Stromausfall noch ca. 300.000 ältere und pflegebedürftige Menschen betroffen waren. Die Störungen in der Telefonleitung lösten eine Flut von Meldungen an die Servicezentrale aus, die daraufhin zusammenbrach. Da die Telefonleitung nicht normal funktionierte und es zu Kommunikationsunterbrechungen kam, wurden die Geräte der Nutzer in ihrer Funktion beeinträchtigt. „Jedes Mal, wenn die Leitung ein- und ausgeschaltet wurde, startete das Gerät neu und die Telefonzentrale erhielt eine Warnmeldung. Infolgedessen erhielt die Telefonzentrale ständig diese Meldungen, so dass es unmöglich war, die Vorfälle zu bearbeiten“, hieß es gestern aus der Provinzverwaltung.

- Telekommunikation: 40 Prozent der Kundschaft können kurz nach dem Beginn des Blackouts nicht mehr auf die Dienste zurückgreifen, ein paar Stunden später sind es 70 Prozent. Selbst die Glasfaserkunden sind großteils offline, weil im Haushalt installierte Router keinen Strom beziehen können. Zahlreiche Mobilfunkstationen sind vom Konzern zwar mit Zusatzenergie, über Batterie oder Generatoren, ausgestattet – nach ein paar Stunden ohne Stromnetz aber gestaltet sich auch dort der Betrieb schwierig. Abseits der Sendemasten werden die energieintensiven Rechenzentren, das infrastrukturelle Rückgrat, zur Problemzone. Vor allem, weil die Nachversorgung mit Diesel für die Generatoren stockt. Frei verfügbare Lkw sind in den Stunden des spanischen Blackouts Mangelware. „Wir haben beispielsweise stromintensive Frequenzen ausgesetzt, um ein Mindestservice aufrechtzuerhalten“ Außerdem priorisiert das Unternehmen, wo Diesel oder Batterien zuerst hingebracht werden. Die Maßnahmen fruchten. Als der Strom sukzessive zurückkehrt, wird die Reanimierung intensiviert. Nach zehn Stunden hat Másorange 85 Prozent des Netzes wieder unter Kontrolle, am Morgen nach dem Blackout sind es 95 Prozent. Welche Lehren man aus dem Blackout zieht? Másorange wird jedenfalls „Zusatzsysteme installieren – Generatoren und Batterien“

- Aufzüge: Nach Schätzungen des spanischen Verbandes der Aufzugsunternehmen FEEDA saßen im ganzen Land zwischen 5.000 und 10.000 Menschen in Aufzügen fest.

- U-Bahn: Insgesamt 44 Züge steckten in den Tunneln fest. Die Fahrgäste wurden durch die Taschenlampen ihrer Handys beleuchtet, während sie durch Gleise, Bahnsteige, Treppen und Türen geleitet wurden.

- Menschen mit Handicap: Menschen mit Handikap – zum Beispiel im Rollstuhl – waren für die Evakuierung ein besonderes Problem, sie mussten dann auch aus den Bahnhöfen getragen werden, da weder Fahrstühle noch Rolltreppen funktionierten. Solche Aufgaben binden zusätzlich Kräfte. Reisende – vor allem ältere – mit schwerem Gepäck hatten es ebenfalls schwer, ihren Weg fortzusetzen.

Zuletzt aktualisiert am 26. November 2025 um 08:26

Ein sehr sachlicher Bericht und für mich als Ingenieur fachlich absolut nachvollziehbar. Wir brauchen Sonne und Wind – wenn wir aber die Physik außer Acht lassen, sehe ich schwarz. Da hilft auch nict das übliche „Gesundbeten“.

Glückauf

Harald Franz

Diese Abfolge „Überfrequenz – Abwurf von Erzeugern“ erinnert an die seinerzeit postulierten Auswirkungen des damaligen 50.2-Hz-Problems, nur mit höheren Schwellenwerten. Offelsichtlich ist eine große Menge an Erzeugungsleistung zeitgleich vom Netz gegangen – entweder können die WR nur harte Abschaltung und noch keine Rampe, oder sie haben nicht schnell genug reagiert. Insbesondere bei den relevanten Großanlagen ist es wünschenswert, dass sich eben nicht alle Anlagen gleich verhalten, sondern dass der Grid Code unterschiedliche Frequenzgrenzen, etwa gestaffelt nach der Endziffer der Wechselrichter-Seriennummer (also statistisch zufällig) vorgibt, um eine „harte“ Trennung der gesamten Erzeugung ganzer Regionen zu vermeiden.

Aus hiesiger Sicht liegt das Problem möglicherweise etwas anders, insbesondere weil Nachrechnen des Frequenzabfalls darauf hindeutet dass ein erstes Ereignis bewältigt wurde, ein zweites jedoch zu einem nicht stabilisierten Trend der fwquenzabweichug zwischen deutschland und Spanien führte, damit baute sich ein zunehmender Phasenwinkel auf, der einfach aufzeig dass es an primärregelung fehlte. Die idee dass das europäische netz genügend primärregelung besitzt mag richtig sein, sorgt aber nicht dafür dass dise unmittelar in Spanien verfügbar ist, weil die Leitngen in diesem Moment hinireichend freie Kapazitäten haben müssen. Nun besitzt Spanien zwei sagen wir Systeme der Leistungsübertregung nach / von Frankreich, wobei die DC Leitung von 1,4 GW wahrscheinlich gerade nicht auf unterchiedliche Frequenzen und Phasen an beiden Enden reagiert ( verbinding von nicht synchronsierten Netzen ist die typische Aufgabe einer DC Landverbindung!) und momentan mit hoher exportleistung betrieben wurde , während die AC leitung wahrscheinlich ds sollte geprüft werden mit geringer Leistng betrieben wurde gegebenenen Falls sogar import!

Warum? simpel! wir haben morgends höhere strompreise in frenkreich gehabt, doch sind diese urz vor dem black out ins negetive gerutscht unter dne peis in spanien, so dass man auf spanischer Seite offensichlch beüht war die Einspeisung durch kraftwerke zu reduzieren und den Export zu reduziren. Weil der preis für strom ohnehin unter den variablen kosten der fossilen Kraftwerke lag und diese über den vormitteg die Produktion reduzierten hat man nun die Pumpleistung der Pumpspeicher hoch gefahren Das sieht man bei Energy charts deutlich! ferner scheint man die meisten Atomkraftwerke de am Netz waren bei Mindestlast betrieben haben, bei einem scint das aus nicht bekannten Günden nicht der Fallgewesen zu sein.

Nun meine frege was ist hier abgeschaltet worden weil der expot nach frenkreich reduziert werden sollte? und wo? Die analyse des frequenzverlaufs in malaga zeigt auf dass Produktion nicht kontinuierlich sondern massiv in drei Ereignissen ageworfen abgeschaltet wurde. Da es keine PV Anlage dieser Leistung gibt, kan es keine ungeordnete Abschaltung vieler Anlagen gewesen sein, es wurde „ein block“ an Anlagen in ermanglung andere wohl PV Anlagen inder gleichen Zehntelsekunde inder die Daten aufgelöst sind! vom Netz genommen. Andere Kreftwerke kommen da nicht am Natz wohl nicht in betracht!

Entweder sind als o alle anlagen durch überspannung unterspannung oder ähnliches koordinert vom netz gegengen, Frequenz kann es nicht sein! oder sie sind bewuss aus dem oben angesprichenen motiv vom netz genommen worden. unterstellen wir einfach mal es sei ein spanungsproblem gewesen denn ist nachvollziehbar dass ein eregnis stattfndet. De spannng im System wird geregelt an den Transformatoren indem dort Wicklungen zu und abgeschaltet werden spannungen sind also lokale Eingriffsgrößen Frequenz nicht!

Damit ergeben sich drei Einflussgrößen die den lokalen koordinierten Leistungsausfall de PV verursachen! Spannung, verantwortlich Umspannwerk, Ausschalten im Umspannwerk auf der Leistungsseite Verantwortung Umspannwerk und letztlich Fernsteuerung über irgend eine Datenleitung oder ein über das Natz gegebenes Steuersignal gleich dem System das man für das aktivieren deaktivieren der alten Nachtspeicherheizungen oder von Wärmepumpen verwendet.

Verentwortung Umspannwertk ist natürlich im „technischen Sinne“ ich gehe davon aus dass die entscheidungen in einer Leitzentrale getroffen wurden die nicht zwangsläufig am Ummspannwerk sitzt.

Warum eine aktive Entscheideung wahrscheinlich ist ist klar weil die drei Ereignisse meiner Auffasung nach eine Koordination aufzeigen! aber es sind unterschiedlihe Umspannwerke! dort haben wir (praktisch) gleiche Frequenz aber offensichtlich unterschiedliche Zeitpunkte der Abschaltuung und offensichtlich individuelle Spannngen und individuelle Leistungsleitungen zu den PV Anlagen und eine wie auch immer geartete Datenübertregung zwischen dem Umspannwerk und den PV Anlagen.

Was könnte passiert sin? einfach in der zuständigen zentrale sieht man PV steigt an und es kostet nun geld PV an frenkreich zu exportieren, die Pumpspeicher laufen fast voll kondentionelle kraftwerke fehlen weitgehend, kernkraft bis auf e kraftwerk im berich niedrigste last. Entscheidung wir schalten nun PV aus. das geht nur offensichtlich „blockweise“ aber nicht bazogen auf die einzelanlage! also wird ein erer block vom netz genommen. Ergebnis natürlich das natz reagliert aud die schaltung einer massiven Leistug mit Schwingungen und allem was man erwarten kann, also waret man mit dem abschelten des zweiten Pakets. nachdem die Frequenz sich stabilisiert hat nimmt man den zweiten block vom netz.

Nun aber passiert etwas anderes als erwartet! die frequenzabweichung stabilisiert sich nicht!

Die richtige Antwort wäre gewesen sofort pumpspeicher ähnlicher last vom netz zu nehmen und damit den Ausgleich hierzustellen der offensichtlich über die primärregelung nicht möglcih war.

Das ist nicht geschehen, statt dessen fehlerhaft der dritte offenschtlich bereits vogesehenen Block an PV Anlagen abgeschaltet und damit das system in einen Zustand gebracht indem es sich unter der Kontellation unter der es arbeitete nicht mehr in eine stabilen Zustand zurück konnte .

Als arbeitsyhpothese würde ich diesen Ereignisablauf untersuchen, er stützt sich primär auf die von Dr. Fette gezeigten Frequenzverläufe in Deutschland im Vergleich zu Malaga!

Es dürfte auchnicht wundern dass wenn der vermutete Fehler in der leitzentrele gemacht wurde, mensche ohne fehlersind mir noch keine begegnet, dann wird es mit der Aufklärung sehr sehr schwierig weil natürlich jeder gerne die techik als versagend ansieht und viele gerne teure lösungen für upgrades verkaufen wollen und so weiter und so fort eine kollegen zu blamieren ist so unmöglich wie einen NS Richter vor einem deutschen gericht zu verurteilen. Es war ein Unrechtstaat jener bezweiflt es und ken Richter hätte ungrechtmäßig gehandelt? nein natürlich nicht es hat sich nur niemand gefunden der den rechtstaat vertreten hat und die täter verurteilt hat, es sind die Kollegen! Sollte diese angelegenheit letztlcih so wenig aufgeklärt werden wie de verantwortung für dne brückeneinsturz indresden oder in genua, dann ist das für mein veständnis ein klarer Hinweis wo die verantwortlichkeit liegt! ichbitte zu Verstehen dass fürmich sicherheit eine bringschuld ist. nicht schuldhaftes versagen muss nachgewiesen werden sondern Sicherheit muss nachgewiesen werden Der Black out ist nicht zu bestreiten die verantwortlichen für das Netz sind bekannt! Die techischen abläufe sind in sofern nicht zentral!

(

also zentrele sagen wir leitstelle!

n deri ereignssen

„ein block“ an Anlagen in ermanglung andere wohl PV Anlagen inder gleichen Zehntelsekunde inder die Daten aufgelöst sind! vom Netz genommen. Andere..

>> Es könnte sein, dass durch externe elektromagnetische Einwirkung ein solches Ereignis bewusst und absichtlich erzeugt wurde.

Ich vermute die nachfolgende Technik von HAARP kam da zum Einsatz.

Hat der spanische Strommarkt seit dem Stromausfall den Rhythmus gewechselt?

https://alexandredanthine.substack.com/p/has-the-spanish-electricity-market